リンクス個別指導 定期テスト攻略講座の専用ページへアクセスいただきありがとうございます。

昨今は中間テストがある学校とない学校が混在しており、定期テストに向けての対策も非常に多岐にわたります。

中間テストを実施する学校は毎回のテストで『短い範囲による深い内容の問題』を学習する必要があり、中間テストがない学校は『1学期分の膨大な試験範囲』を副教科ともどもこなしていく必要があります。

そんな定期テストの強い味方となるのが定期テスト攻略講座!

リンクス個別指導では、2つのコースを準備しています。

①ゴカマル(5科目丸暗記コース)

テスト前は提出物に必死で単語や用語・漢字まで覚える時間がない……

提出物は終わったけど、定着の確認が出来ていない。

ゴカマルはテスト直前の土日を使って5科目の基本的な単語や漢字を徹底的に暗記する講座です。

すべての教科をしっかりこなして、2日間を600分で1100円!

5科目丸暗記コース 開講日程

リンクス個別指導 久我の杜校: リンクス個別指導 加茂駅前校: リンクス個別指導 個別城陽校: リンクス個別指導 宇治田原校: 次回テストまでお待ちください。。。。。。

②ニガテツ(苦手教科徹底コース)

ニガテツはこんな中学生におススメ!

自分で暗記とかの勉強はできるけど、ワークやプリントの応用問題が難しくて分からない!

他の単元は出来るのにココの単元だけが分からない!この単元を教えて!

暗記以前に勉強が苦手なので、テスト範囲の内容をイチから教えて!

個別指導ならではのじっくりとマンツーマン指導で、苦手単元を徹底的に指導する ニガテツ。

80分授業が4回の個別指導で3300円!

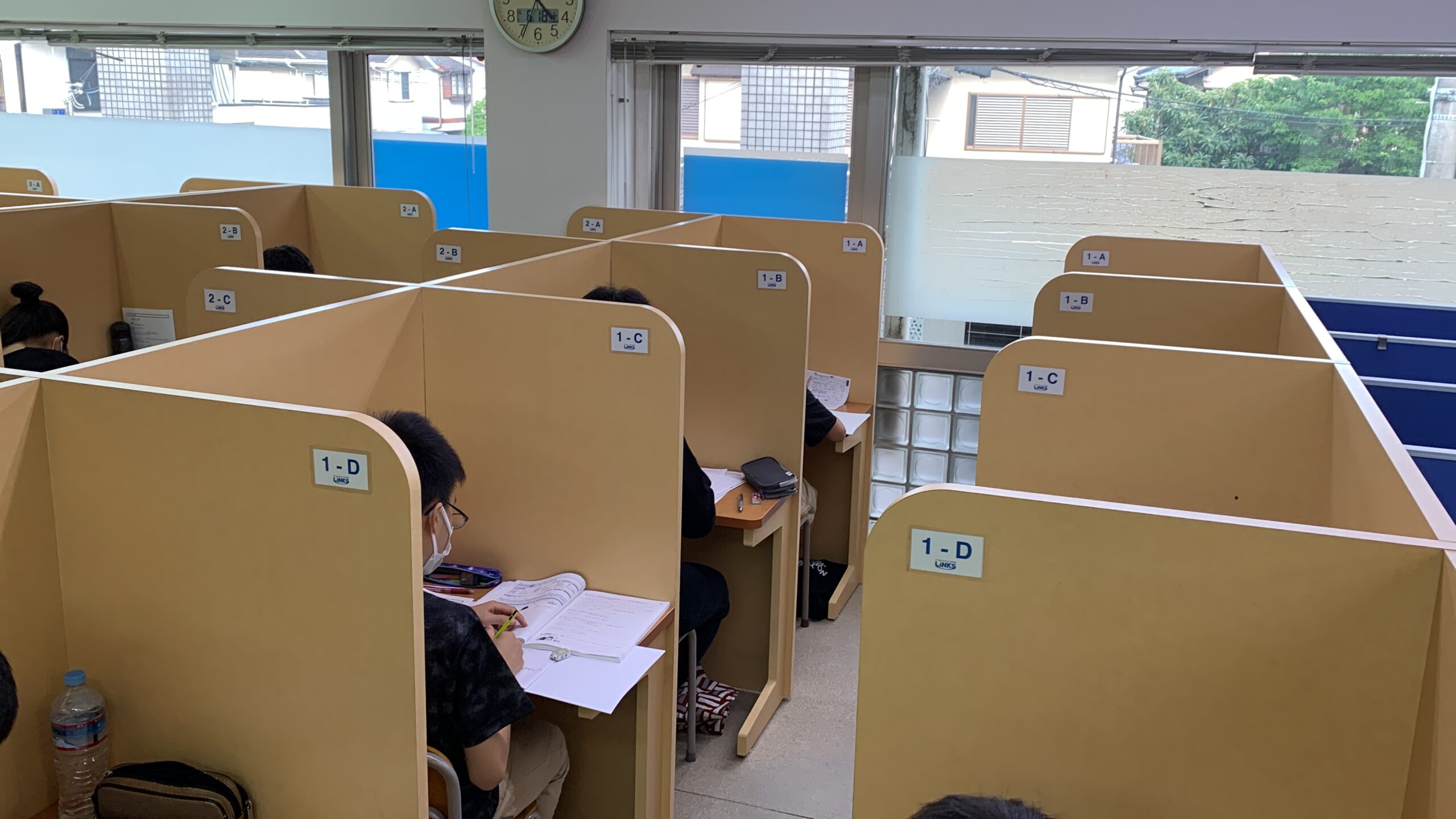

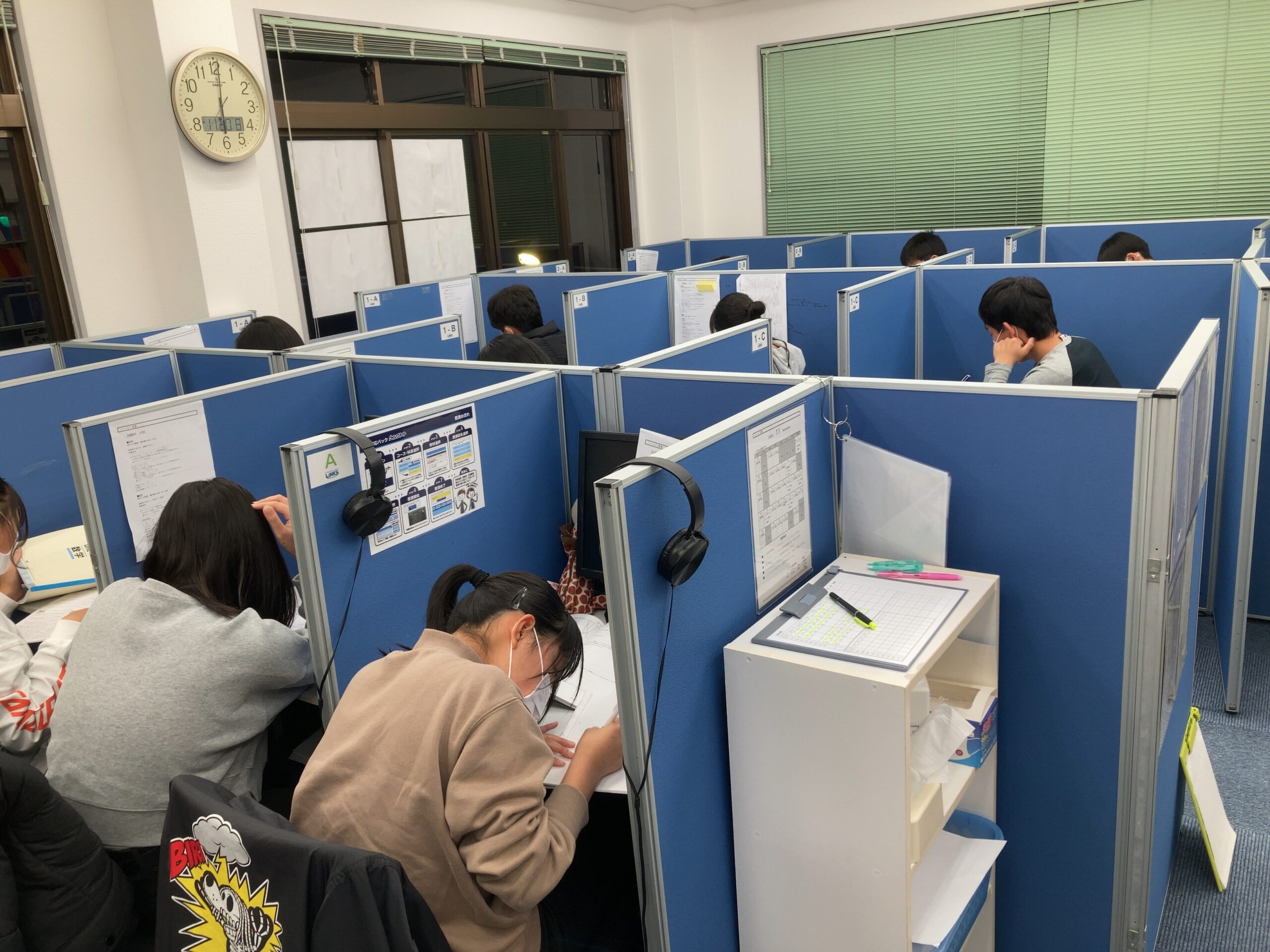

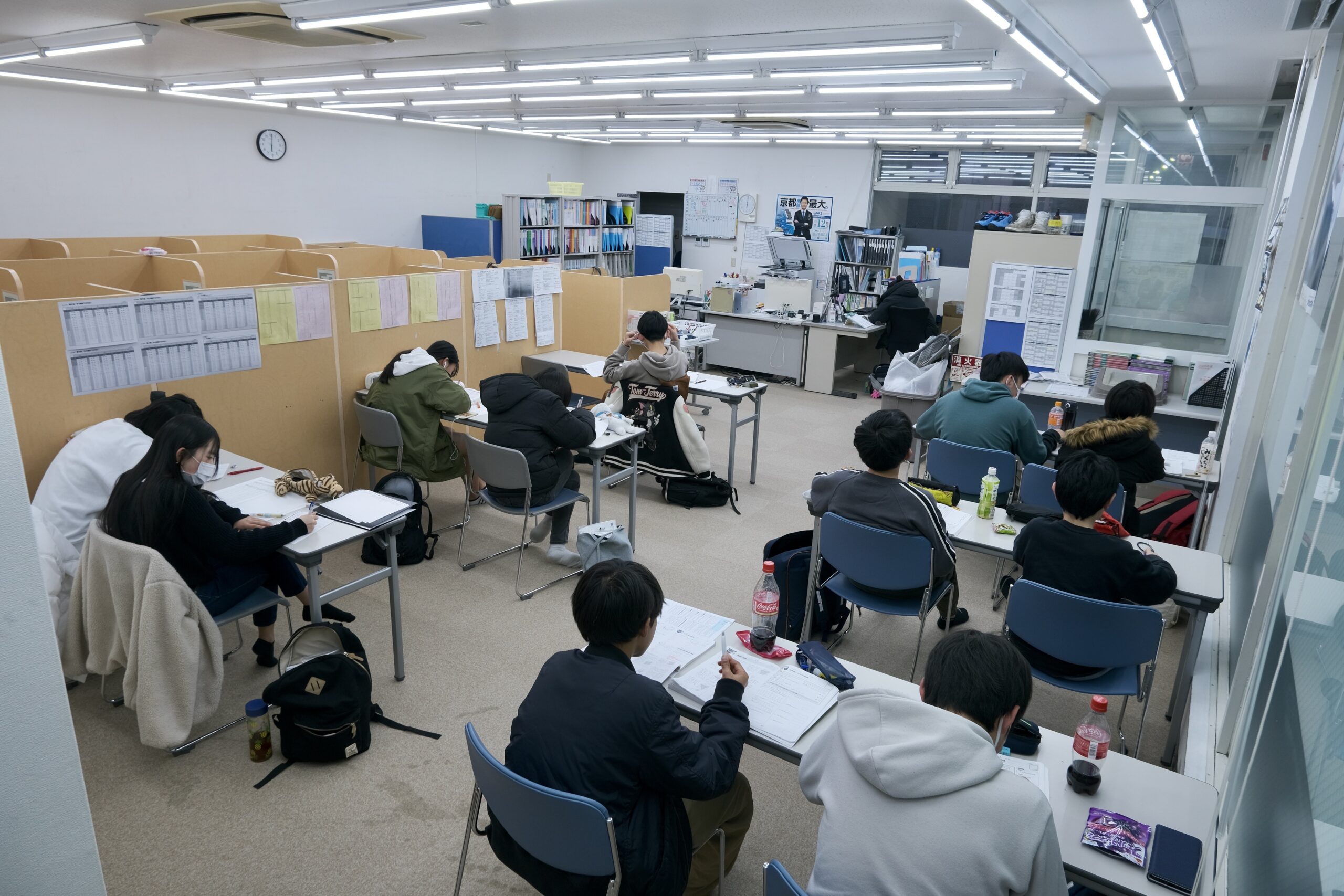

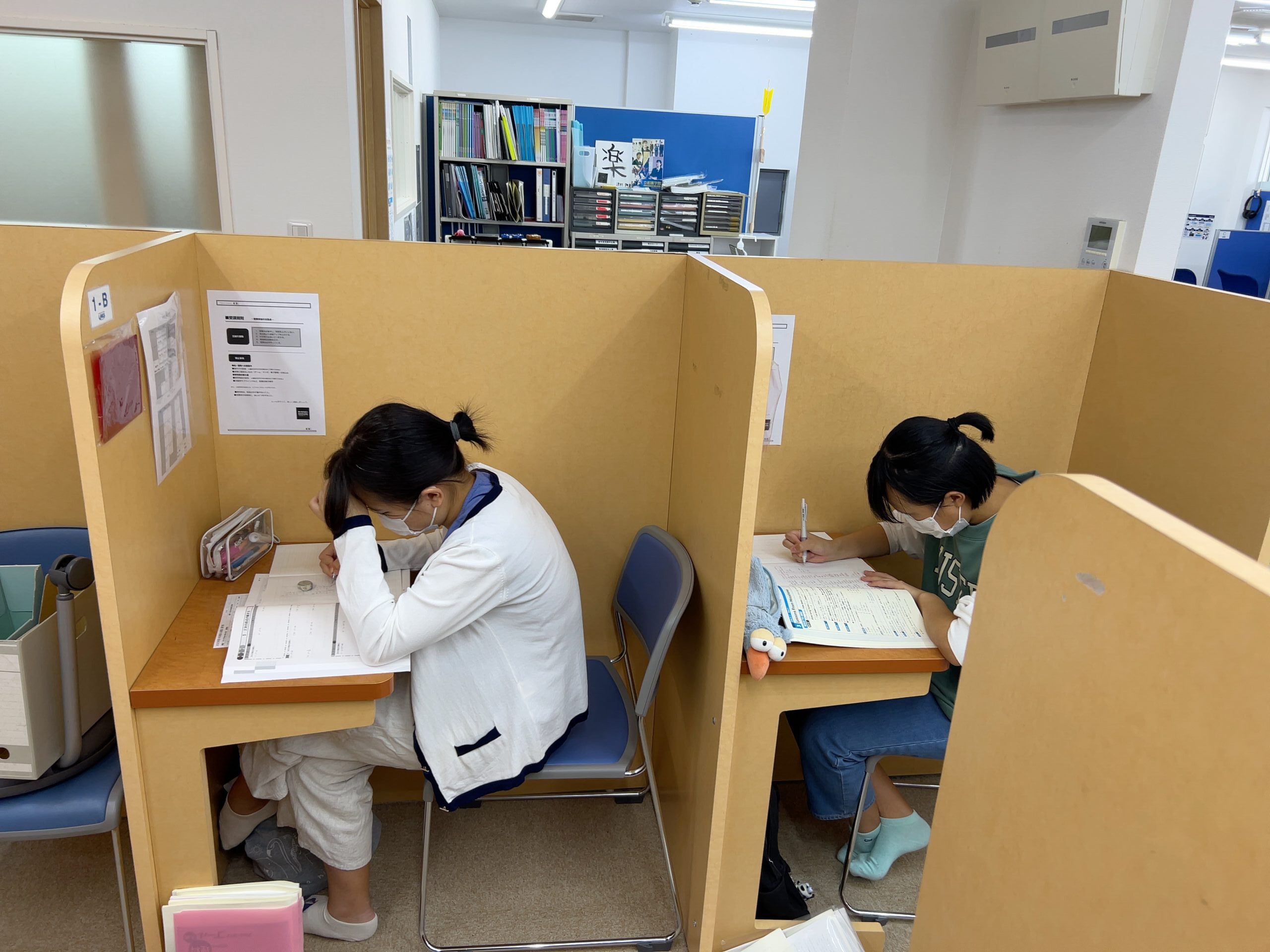

過去の定期テスト攻略講座の様子

久我の杜

城陽

宇治田原

加茂駅前

LiNKS個別指導の定期テスト攻略講座

テスト前はぜひご活用ください。

無料体験授業は随時お申込み受付中です。