たかが1点。

されど1点。

点数アップは生徒の頑張り。

我々は常に点数アップの向上に努めていきます!

個別指導塾 リンクスの日常をご紹介します。

たかが1点。

されど1点。

点数アップは生徒の頑張り。

我々は常に点数アップの向上に努めていきます!

こんにちは、LiNKS個別指導城陽駅前校の鹿屋です!

暑い日が続きますね・・・

熱中症に気を付けて頑張っていきましょう!

さて先週の土曜日、日曜日で多くの中3生が部活を引退し、

城陽駅前校の夏期講習も盛り上がりを見せてきました。

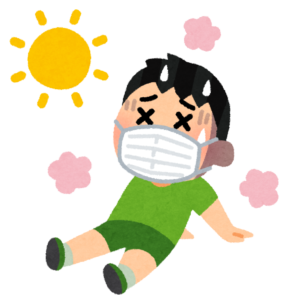

その様子をちょっとだけご紹介^^

ある程度間隔を空けながらですが、みんな元気よく頑張ってくれています!

本格化する夏の暑さに負けず、頑張っていこう!

LiNKS個別指導城陽駅前校

鹿屋(カノヤ)

みなさん、こんにちは。

久我の杜校の林です。

さて、先週後半からリンクス個別指導久我の杜校は夏期講習となっています。

スタートが連休と重なったこともあり、静かな出だしとなりましたが、

今日はいよいよ始まったなぁという雰囲気が感じられる一日でした。

ちょっとわかりにくいですね(笑)。

奥の席まで授業で埋まっています。

一応、間を空けているので、まだMAXではありません。

こちらは自習中の二人、目をつぶっちゃってますね。

授業後に残って勉強中です。

下駄箱もこんな感じ。

テスト前の溢れる様子では無いですが、日を追うごとに増えていく予定です。

引き続き講習中の様子を上げさせていただきますのでお楽しみに。

皆さんこんにちは!

LiNKSの学習コラム第4弾は前回に続きまして

これは実際に私が理科実験で行ったことのあるものばかりです。

お子さんに手伝ってと言われているけれど手間のかかるものは無理!

と思われる保護者様にぴったりのものだと思います。

ぜひお子さんとやってみてくださいね!

女の子なら喜んでやるのがバスボム作り!

お友達をお家に呼んで一緒にやると盛り上がること間違いなしです!

*重曹(じゅうそう)…100g

*クエン酸 …50g

*片栗粉 …50g

(*バスソルト、アロマオイル …適量)

☆ボール

☆水スプレー

☆スプーン

☆お弁当用カップ、型

☆新聞紙

※お弁当用の8号カップ8~10個作れます。

①ボールに重曹・クエン酸・片栗粉を入れて混ぜる

スプーンでかき混ぜバスボムの元となるパウダーを作ります。

②水を足しながらさらさらに混ぜる

水スプレーを使って、少しずつ水を足しながらパウダーをさらに混ぜます。

※このとき一気に水を入れすぎてしまうと、炭酸が発生してシュワシュワ~と音が聞こえてきます。これは、水の入れすぎのサインです。

「表面を湿らせたらすぐに混ぜる」という工程を繰り返しましょう。

③湿り具合を手で確認する

②の工程を4~5回ほど繰り返したら、手でさわって湿り具合を確認する。少ししっとりと感じられると思います。

手のひらに、混ぜたパウダーを少量とりギュッと握ってみる。

塊ができたらOK固まらず割れたり崩れたりしたら、もう少し水を足して混ぜましょう。

好みのバスソルトやアロマオイル入れて混ぜるのであればここで一緒に混ぜましょう。

④型に詰める

押え方が弱すぎると、型からはずした時に崩れやすくなるので

型(シリコンカップや製氷皿、がちゃがちゃの容器など)が無い時は、

ラップにくるんでおにぎりを握るようにして固めましょう。

※型に詰めるときはテーブルに新聞紙を敷くことをお勧めします。

半日~一日時間かけて乾燥します。

しっかり乾燥させたら型から丁寧にはずしましょう。

これで完成です!

色を付けたいのであれば一緒に食紅などを混ぜてもいいですね!

かわいい型やカラフルなバスボムを作って

お子さんと一緒にお風呂で楽しくいラックスしてくださいね。

次に紹介するのはグミ作り。

今回はカルピスとフルーチェを使うレシピを紹介します。

いろんな型を使ってオリジナルのグミを作りましょう!

2人前(多めにしたい場合は括弧内がオススメ)

*フルーチェ…50ml(3箱)

*お湯…30ml(360ml)

*ゼラチン…15g(180g)

*カルピス…15ml(180ml)

*水あめ…5ml(60ml)

☆ボール

☆泡立て器

☆お湯を入れるポット

☆おたま

☆型

①ゼラチンをボールに入れて、お湯で溶かす

お湯を使うので、一緒に作ってあげてくださいね。

こぼさないようにゆっくり注ぎましょう。

②だまにならないように混ぜる

手早く混ぜないとだまになってしまうので注意してください。

③フルーチェを入れて更に混ぜる

ここからは混ぜて混ぜて混ぜての繰り返しです!

④カルピスと水あめを入れて手早く混ぜる

根気強く混ぜていきましょう。

水あめを入れると粘り気が出てくるので、特に手早く混ぜる必要があります。

5.用意した型に注ぐ

型からはみ出ないように少しずつ注ぐのがポイントです。

小さめのおたまの方が入れやすいかもしれません。

6.冷蔵庫に入れる

型に入れればあとは冷やすだけ!

30分くらい冷やすと完成です!

カルピスとフルーチェを使わなくてもジュースでもできます!

いろんな味を試してみてくださいね。

最後に紹介するのはつかめる水。

一時期はガチャガチャになるほど流行りましたね。

衛生面やおいしさを考えるとあまりお勧めはしませんが、

食用の材料を使えば食べることも可能です!

*アルギン酸ナトリウム(食用)…7g

*乳酸カルシウム(食用)…12g

*水…1000ml

(口に入れるのであればミネラルウォーターがオススメ)

(*食紅…適量)

☆スプーン

☆おたま

※レンゲでも代用可能

☆大きめのボール…2つ

※ペットボトル(2本)でも代用可能

①ボールにアルギン酸ナトリウムと水(500ml)を入れて、冷蔵庫で冷やしておく

ここで冷蔵庫で30分冷やします。

②ボールに水(500ml)と乳酸カルシウムを入れてスプーンで混ぜる…A

だまにならないように乳酸カルシウムが溶けきるまで混ぜます。

スプーンで混ぜるのが面倒という方はペットボトルに入れて振るのをお勧めします。(約10分程度)

これで乳酸カルシウム水は完成です!

③アルギン酸ナトリウムを冷蔵庫から出し、混ぜる…B

こちらもだまにならないように混ぜます。

色を付けたいのであればここで一緒に食紅を混ぜてください。

②同様、混ぜるのが面倒という方はペットボトルでも構いません。

混ぜきったらアルギン酸ナトリウム水の完成です。

④おたま(レンゲ)でアルギン酸ナトリウム水(B)を、乳酸カルシウム水(A)に入れる

②でペットボトルを使った場合は乳酸カルシウム水をボールに移します。

そのあと、おたま(レンゲ)でアルギン酸ナトリウム水(B)をすくいあげ、

乳酸カルシウム水(A)にゆっくり沈めていきます。

⑤少し時間をおいてからすくいあげる

2~3分してからすくいあげるとクラゲのような塊ができています。

もう少し固い水を作りたいのであれば、5~6分待ちましょう。

気になるようであれば残ったミネラルウォーターで少し洗い流して…

これで完成です!

グミのように型を使うとかわいらしいつかめる水ができるかもしれません。

また、ジュースを使ったり、ラメを入れたり

(ラメを入れた場合は食べないでくださいね!)

スポイトを使って小さな粒をたくさん作ったりなど、

オリジナルのつかめる水を作ることもできますので

いろいろと試してみてください!

それでも面倒だという保護者さん!

つかめる水のキットはダイソーやamazonでも手に入ります!

(口にできるかどうかはキットにもよるので注意して見てくださいね)

この夏の自由研究に使えるキットがたくさん置いてあります。

これらを使ってぜひお子さんと楽しく、この夏休みをお過ごしください!

「夏を制する者は、受験を制す!」

私の好きな言葉の一つです。

がんばれ、リンクス生!!!

こんばんわ、LiNKS個別指導城陽駅前校の鹿屋です!

いよいよ今週7月22日から「夏期講習」が始まります!

この夏をどう過ごすかが2学期の自分を左右する、とても大事な時間です。

友達にも一歩差をつけるためにも、全力で頑張りましょう!

また、先日7月の目標も教室に掲示しました!

くじけそうなときはこの目標に立ち返って自分を奮い立たせていこう^^

全力宣言!!

夏期講習期間中での無料体験、学習相談も随時募集しております。

ぜひお問い合わせください^^

LiNKS個別指導城陽駅前校

TEL 0774-56-5445

鹿屋(カノヤ)

みなさん、こんにちは。

久我の杜校の林です。

気が付けば7月も19日、約3分の2が終わりました。

各学校も今週が1学期の終業式ということで、週の後半から夏休みです。

中学生は夏の大会、高校生は学校の夏期講習と完全な休みとはいきませんが、

気持ちの面では夏休みモードになりつつある様子が見られます。

ということで、我々リンクス個別指導久我の杜校も

今週半ばの22日から夏期講習に突入します。

朝からというわけにはいきませんが、

午後の1時から10時前まで毎日授業がぎっしりです。

特に受験生は夏期講習が始まることに戦々恐々していたり

やる気に満ちて武者震いしていたり。

我々スタッフも生徒のやる気に応えるため準備を進めています。

こちらは先日の講師研修の一コマです。

授業の進め方をもう一度全員でおさらいしています。

1年目の講師も5年目以上のベテランも初心に返って再確認。

みんなの目標を達成するべく講師一丸となって取り組みました。

さぁ、どこよりも暑い夏がやってきます。

それぞれの目標を達成すべく一緒に頑張りましょう!!

こんにちは、加茂駅前校の津村です。

今日のお話は小6からの質問のお話し。

『円周率ってずっと続くのに、どうして3.14で計算するの?』

なかなかハードな質問をぶつけられた訳ですが、改めて考えてみると、ゆとり世代時代に円周率”3”で行っていた頃はなぜマズかったのかなど、結構面白い話が出来るテーマであると思いましたので、今回はその話を書いてみたいと思います。

さて、実際の円周率ですが、3.141592653589793238…… と続いていき、2019年現在で31兆ケタ程度まで計算されています。そんな中で3.14までで止めてしまう理由を考える上で必要な考え方が『有効数字』と言われるものがあります。

例えば、人間の体重であれば、理屈の上では『食事をすると食べた分の重量が増加し、排せつを行えばその分の重量が減る』事になります。しかし、その度に『324g太った』とか『264g痩せた』といった話はしないと思います。これは、体重計の標記自体が『52.4kg』といった具合に100g刻みで刻まれているため、このような食事・排せつ・衣服の重量などをあまり気にせず体重を計ることが出来るようになります。

では、実際の小学校5・6年生で勉強するシーンを想定してみましょう!

5・6年生が勉強する際には円を書くにはコンパスで、その周りの長さを計るためには糸などを使って縁に沿わせて長さを計る方法が使われます。ではその長さを計るための物差しの目盛はどうなっているかと言われると、mm刻みとなっています。すると子供たちから見れば、『直径4cmの円の周りの長さは12.5㎝と12.6cmの間ぐらいで、若干12.6cmの方に寄っている。』という見方になるはずです。つまり4×3.14=12.56となれば適当なわけです。これを、10cmあたりまでの全ての円で考えた上げれば、自ずと『3.14』という値が見えてくるわけです。(まあ、実際にここまで『細かくじっくり』追求する先生は少ないと思いますが……)

当然、円のサイズを大きくすれば、3.14より下の桁に影響された誤差が出てくるわけですが、『400mトラックをスタートラインで一番外側のレーンが3cm長いじゃないか!』といったクレームをつけてくるような選手はまずいないので、大きな問題になるわけでもありません(笑) なので、円周率は3.14あたりで止めてしまうのちょうどいいという理屈になるわけです。

ちなみに、扱うスケールが以上に大きくなる世界では3.14より先の円周率を使う事があります。ただし、その例としても『NASAの宇宙船の軌道の計算のため』といったドデカイ世界観でも15ケタ程度で済んでしまうそうです。

この、有効数字という考え方はややこしく感じる事が多い単元でもありますが、私たちはそれとなくうまく使いこなしている概念でもあります。意外と近くにこの考え方があふれているので一緒に探してみてはいかがでしょうか?

「やればできる」という「自信」を大切に、

子ども達の「将来の選択肢」を広げる!

それが、リンクスの12年教育です。

皆さん、こんばんは!

城陽駅前校の桑代です。

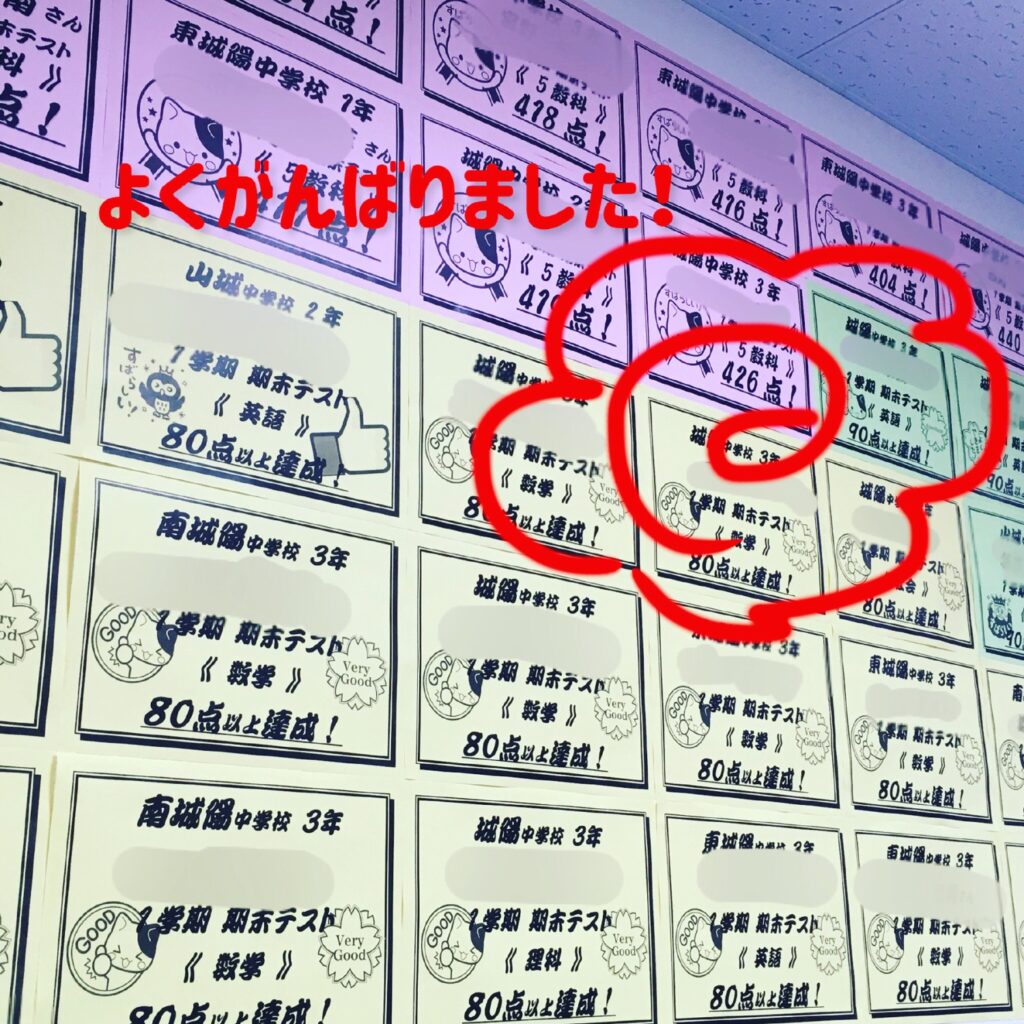

期末テストも終わって、テストが返却されてきていることかと思います。

城陽駅前校では80点以上、90点以上、400点以上取った生徒の掲示をババンと貼り出し中です!

よく頑張ったね!

ただ、受験に向けてここからが勝負なので気を抜かずに頑張りましょう!

…というわけで、夏休みに一緒に頑張りましょう!という意味を込めて教室のいたるところにポスターを貼っています✨

自習室には2枚!

教室に入ってすぐの玄関に2枚!

面談室にも!

私たちも気合を入れて頑張るので、この夏本気で勉強しましょう!!