さて、今回は前回の続きということで、加茂駅前校の津村がお送りいたします。

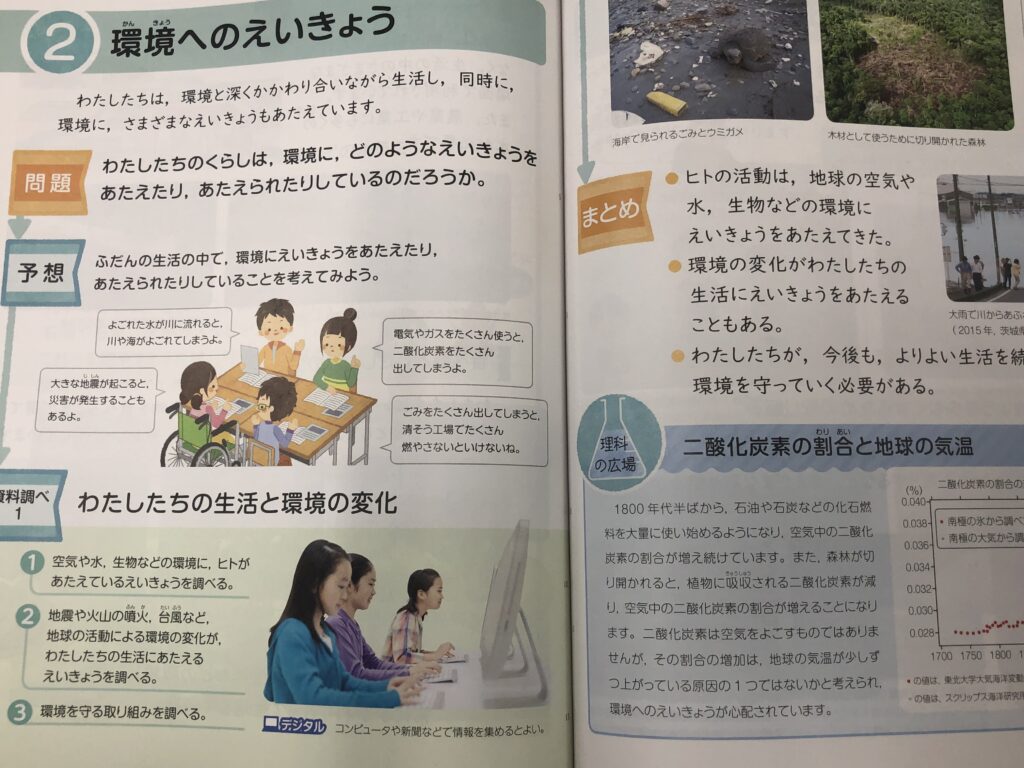

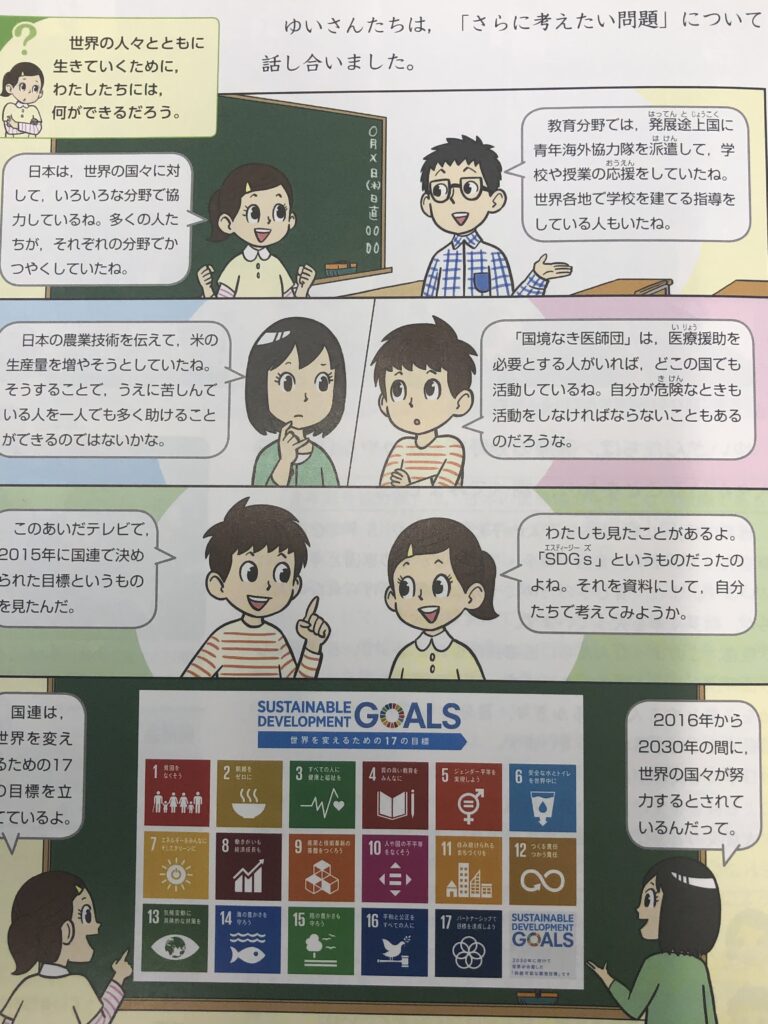

前回は子供たちの周りの変化などについてお話ししましたが、今回は大人たちに関わる内容です。私たち大人はSDGsに対してどのように向き合っていけばよいのでしょうか?

④SDGsに反する行動と社会の反応は?

では、実際にこのSDGsに対する考え方を持った人々が、その内容に反する行動・言動を示した国・個人・企業がどうなっているのか。中国 新疆ウイグル自治区 ジェノサイド疑惑問題(10.人や国の不平等をなくそう 16.平和と公正をすべての人に など諸々に違反)関連から、いくつかのケースを見ていきましょう。

Ⅰ.概要

2021年1月、アメリカ政府は中国北西部の新疆ウイグル自治区において中国政府が少数民族『ウイグル族』を弾圧し、大量虐殺を行っていると認定しました。この地域はかつてよりウイグル族の独立に向けた運動が盛んでしたが、この地域には豊富な油田・ガス田やレアメタルなどが豊富に採掘されているため、当然中国当局が独立を認める訳がありません。そういった軋轢から2009年に起こった騒乱をきっかけとして激しい弾圧・不当な搾取が始まり、いまだに多くのウイグル人が不当な弾圧を受けるなどして苦しんでいます。

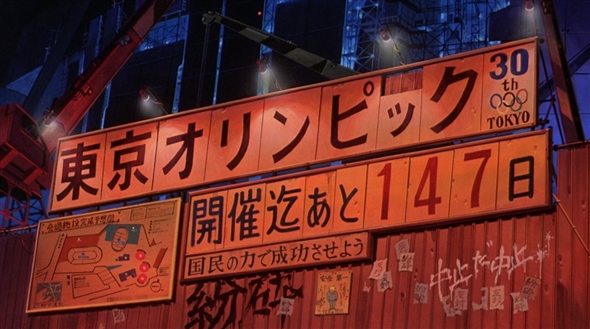

Ⅱ.2022年北京冬期オリンピック

そういった問題を多くはらんでいる事を欧米諸国は重く受け止め、現在アメリカとイギリスでは議会より北京オリンピックへのボイコットを推奨する決議が採択されました。

IOCのバッハ会長は『政治思想を優先する事でアスリートの活躍の場が奪われる』と警鐘を発していますが、各国の人権活動家による不参加へのロビー活動が活発化しているだけでなく、アスリート自身が人種差別問題に敏感な場合は実際に参加を辞退するといった可能性も残されています。

Ⅲ.UNIQLO不買運動

また、ウイグルにて産出される農産物に『綿』があります。当然これは労働条件を無視して格安で売りに出されたものであり、これに合わせて欧米を中心に新疆綿不買運動が起きています。そんな新疆綿を使って製品を作っているUNIQLOは2021年4月の段階で『ノーコメント』と中立の姿勢を見せました。

一見、『政治とビジネスは別』というように非常に合理的な判断を下したように思えます。しかし、実際は欧米からの不買運動を受けるばかりか、フランスでは『強制労働などの罪を隠匿している!』として刑事事件として告発されています。また、実際にこの問題に対する態度を決めかねている姿勢から株価が3/2の最高値から3月末までに3万円近い下降をし、日本でもネット上では『不買運動に乗っかるぞ!』と息巻く人が多く見られました。

(なお、UNIQLOの名誉のために補足すると、『完全に利益のみ重視』といったスタンスではなく、不要になった衣類を発展途上国へと寄付する(1.貧困をなくそう)などの活動を行っており、UNIQLOとしてSDGsに対しては取り組んでいく姿勢を見せています。)

このように、SDGsに反する行為自体を国・NGOだけでなく、株主などといった民間人もその行動に則っているのかを注視する時代が来ているのです。

⑤10年後・20年後にはSDGsの考え方はどうなる?

さて、そんなSDGsの達成期限になる2030年ごろ、社会とSDGsはどのような関係性となっているでしょうか?この考えについて、僕は1つの考えに至っています。

今も昔も、社会を形成するのは私たち大人である労働人口帯の人間です。そんな労働人口帯は(60歳定年制を導入し続ける限りは)30年でほぼ入れ替わってしまいます。従って企業や働き手の考え方もそれに合わせて変化していくことになります。例を挙げれば、ここ30年(平成の初期⇒令和まで)で考えても、男女の共働きは一般的になり、悪条件の労働環境は『ブラック企業』として忌避され、過剰なサービスを求める構造は見直されつつあります。

これらの変化は、男女共働きであれば『女性が必ず家に入るのはおかしい』と声を上げ続け、1985年の『男女雇用機会均等法』などに代表される法律と、それを教育として受けてきた背景があるからこそ起こったものだと言えるでしょう。また、労働環境の見直しと過剰サービスの見直しは、経済成長が必ずしも約束されない社会の中で、過労死が大きく報じられるようになった事と、『ゆとり世代』の労働人口帯流入によって声を上げ続けてきた者たちによって、徐々に法整備がなされるなどしています(これはまだまだ発展途上の問題ともいえるでしょうが……)。また、インターネットの普及によってそういった情報がメディアを介さずとも多くの人の目に入ってくるようになった事もターニングポイントと言えるかもしれません。

では、今後にSDGsに関する教育を多かれ少なかれ受けてきた学生たちが社会に出てきた時に、どのような状況が考えられるでしょうか?

ここまでの文章を読んでいただいた方なら、もう想像がついているかと思います。そう、今までになかった、より『持続可能な社会を実現する』事に高い水準で取り組める『さらに新しい価値観』を持った世代と一緒になって社会を作っていく必要があるのです。

10年後、今の中学生が就職を迎える時に『SDGsに対して無関心な態度を取る企業』が果たして新卒採用として人材を集めることが出来るのでしょうか?

20年後、今の小学生ですら全員労働者人口としてカウントされる時に、SDGsに反した発言・行動をした人々は、世間からどのような目線を向けられているでしょうか?

2021年現在、世界のSDGs達成度ランキングにおいて日本は世界第18位ではあるものの、「5:ジェンダー平等」「13: 気候変動」「14:海の生物多様性」「15:陸の生物多様性」「17:パートナーシップ」については『深刻な課題がある。』と結論付けているほか、SDGs達成度を示すための数値データを上手く集めきれていないといった課題も残されています。

また、残念ながら今の日本の現状はSDGsの認知率がここ2年でようやく上がってきた(株式会社クロス・マーケティング調べ 2019年:14%⇒2021年:67%)ようではありますが、まだまだ敷居が高いと感じる人が多いようで、実現に関しては40%以上の人が悲観的にとらえているといった調査結果もあります。

⑥今からでもできる!SDGsに関連した行動!

ですが、敷居の高さに関してはあまり感じる必要がないのではないか?と感じています。

例えば、最近ではスーパーやコンビニで『すぐ食べるなら手前から取ろう!』という呼びかけをするようになってきました。これは、食品ロスに対する問題を業界内で共有しているために起こっている運動の1つで、これを守ることで、【2.飢饉をゼロに 13.気候変動に具体的な対策を】などの内容に貢献することが可能です。また、旅行先の道の駅などで規格外製品を購入することや、地元の名産品で作られた製品を購入する事もSDGsに大きく関わってきます【9.産業と技術革新の基盤を作ろう 12.つくる責任つかう責任】。他にも、グループとなって活動している企業の製品を購入する・解決のために志を持って政策を打ち出してくれている政治家・政党に投票することは誰でもできるでしょう。また、そういった事を紹介するイベントなどに親子で顔を出すなどして、親子でSDGsについて学習すれば、案外子供たちの方から『それ、SDGsに反してない?大丈夫?』といった具合に子供たちから教えてもらう事が出来るかもしれません。このように、1人1人の力は小さいかもしれませんが、自分でもできる小さな行動は意外とそのあたりに転がっているものだったりします。

国際連合はSDGsの目標達成に対して、2020年からを『行動する10年』と位置付けており、各国の首脳陣のみならず、各国の国民がしっかりと持続可能な社会に向けて行動していく事を求められる段階に来ています。子供たちが生きる未来の社会のために、今まで行動して実践してきた皆さんはもちろん、実践することをためらっていた皆さんも少しずつ行動を変革していきませんか?

参考教科書

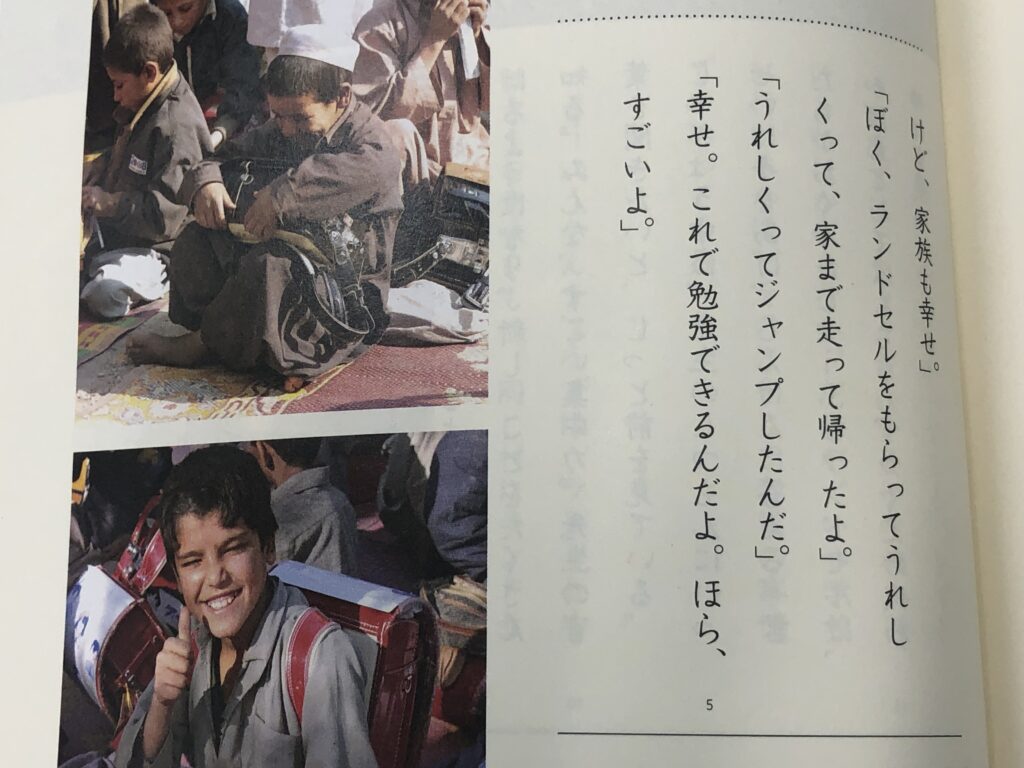

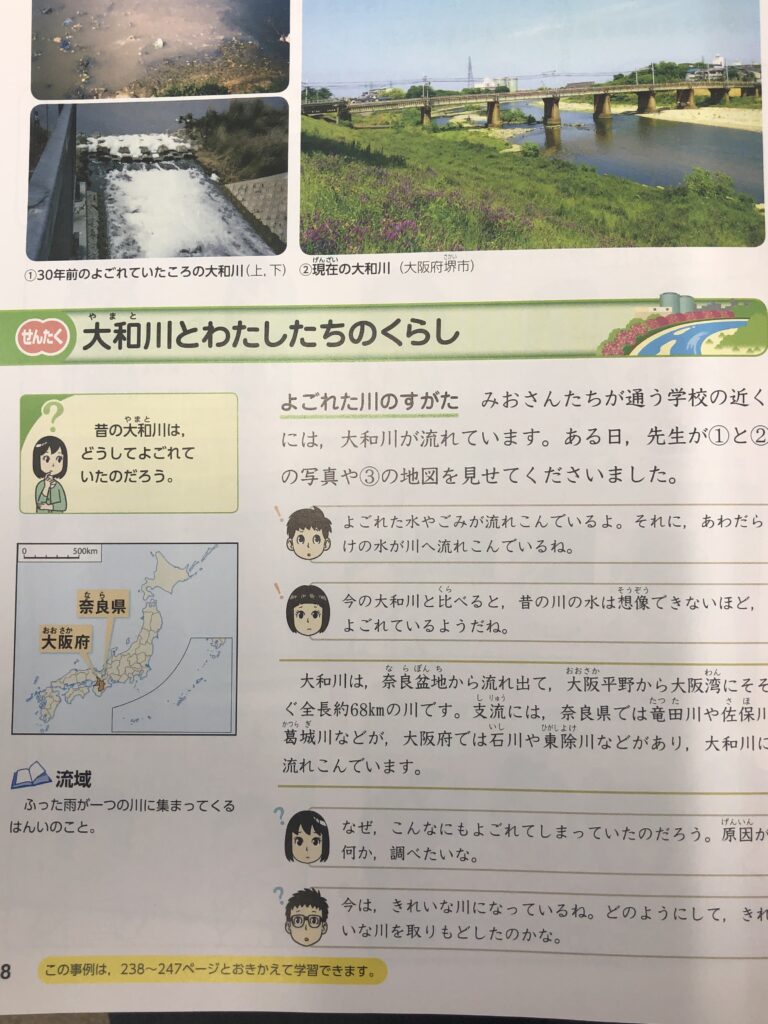

光村図書 小4 国語・中3 英語

日本文教 小5・6年 社会

啓林館 小6理科

東京書籍 中1 国語・中3 公民

参考サイト

https://imacocollabo.or.jp/about-sdgs/

https://newspicks.com/news/4598516/

https://www.youtube.com/watch?v=vbePdraoEVs

https://www.sankei.com/article/20210702-CKWAHUSH5JLT7OBAWYDNXKLSKM/