こんにちは、加茂駅前校の津村です。

かなり長い期間が空いてしまいましたね(大汗)

またしっかりと更新を続けていきますので、改めてよろしくお願いします。

さて、今日は先日行われた、立誠学院の授業大会『第17回 真・天下一授業会』の様子を執筆します。

この『天下一授業会』は各教室の先生方が一斉に集い、普段の授業の実力を示しあう大会です。各先生はガチで授業に臨んでいますが、一応エンターテイメントではあるのでテーマは多少自由度があります。

自由度を与えると何をしでかすか分からない津村ですが、『今年はかなり攻めた内容にしたい!』と考えていました。

そこで、『授業と言い張った実験ショー』を行う事にしました。

というわけでテーマは高校物理の『光の波動性』より、偏光板に決定です!

しかし、そもそも光の波動性とは何か?偏光板とは何ぞ?という感じかと思います。まずは簡単にその内容を説明しましょう。

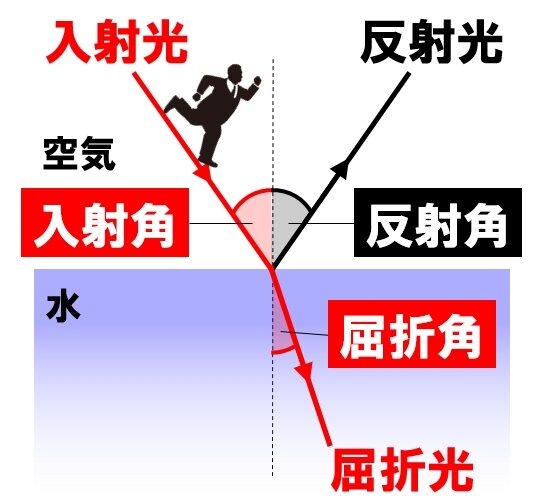

中学校までで触れる光の性質については『光は直進する』というものです。その考えを元に中学理科の光の単元は[直進・反射・屈折]の3つの要素から、光がどのようなコースをたどるのかを、作図で考えていきます。(このような光についての考え方を専門用語で『幾何光学』といいます。)

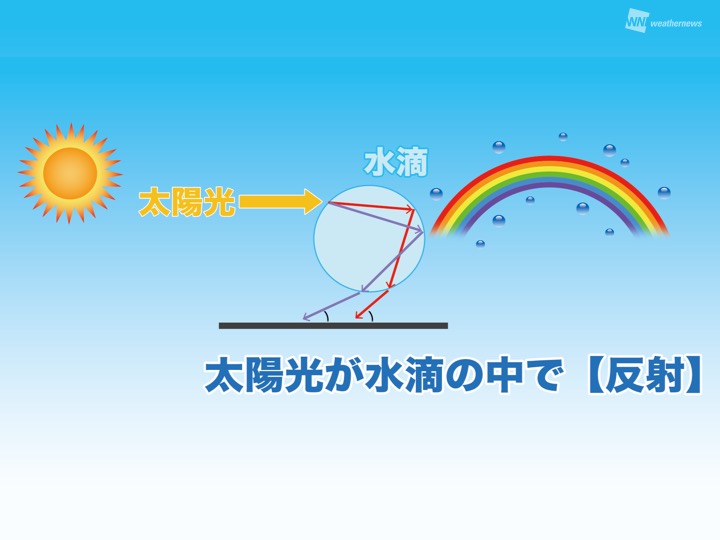

一方でこれだけでは説明できないものがあります。例えば、雨上がりに見られる『虹』は7色の光の屈折角の違いによって発生するものですが、そもそも『なぜ色によって屈折角が違う』のでしょう?

この屈折角の違いに関わるのが、光の波動性です。

光の屈折に関わるのは光に存在する波の長さによって変わってきます。目に見える光については波が長い順に赤・橙・黄・緑・青・藍・紫となっています。

この波長の長さが屈折率に影響を与える事などは高校物理でしっかりやりますが、ここでは『光には波の性質がある。』という点を押さえてもらえば大丈夫です。(このような光の波動性についても考えて光を論じる手方を専門用語で『波動光学』といいます。)

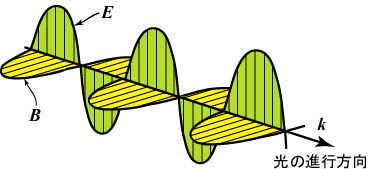

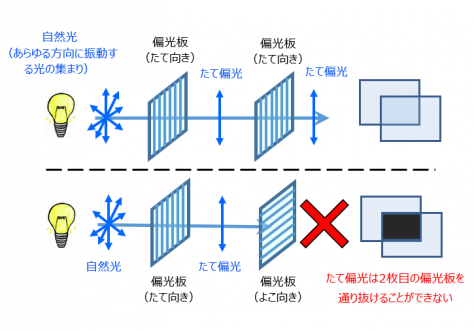

では、そんな波がどのように発生しているのかというとそれは進行方向に垂直な方向です。まあ、これも言葉にするとわかりにくいですが、下の図のように進む方向の上下と左右に波が発生していると思ってください。

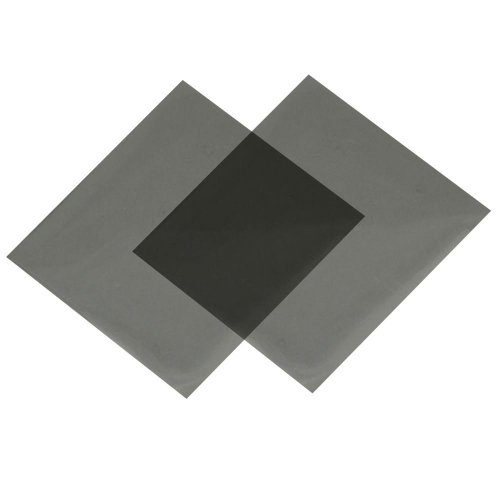

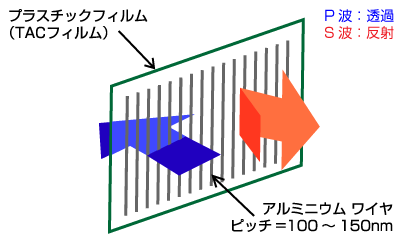

さて、ここで改めて本題!この偏光板はいったい何なのか?

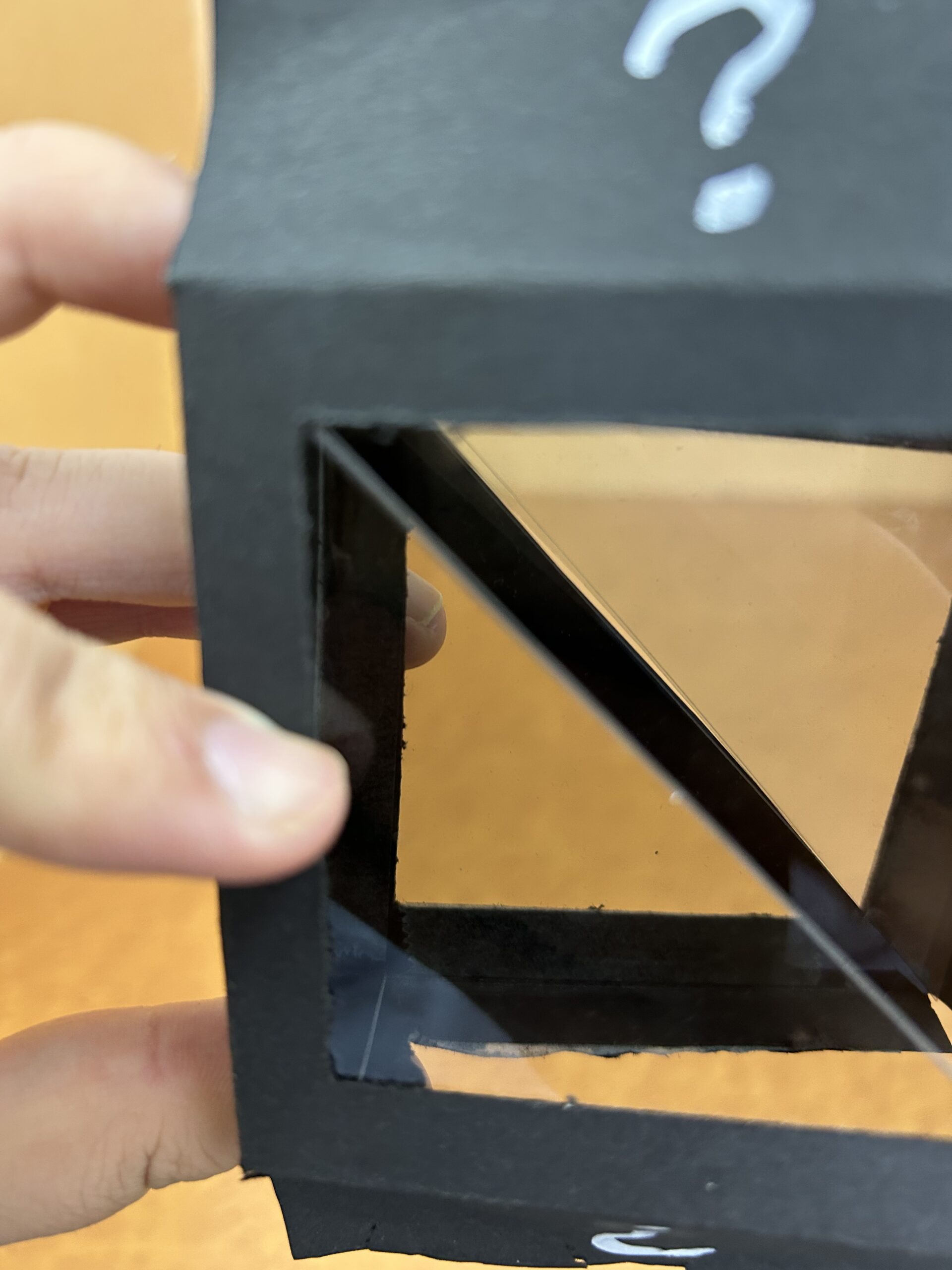

この偏光板は少し暗い色をしていますが、この偏光板にはかなーり細い縦線(スリット)が入っています。(参考の画像にあるワイヤーの細さは髪の毛の1000分の1程度の細さです。) このスリットが縦or横の波や斜めの波をシャットアウトすることになり、結果として1つの波に絞られた状態になります。

では、ここで2枚の偏光板を差し込んだ点について考えてみましょう

まず、両方とも縦線である場合はシャットアウトされる光の波の向きは一定なので、反対側は見えることになります。一方で、縦線と横線の両方がある場合は縦の波・横の波が両方ともシャットダウンされます。すると、通過できる光がなくなるのでその部分は黒く見えることになります。(イメージは下の図を参照してください)

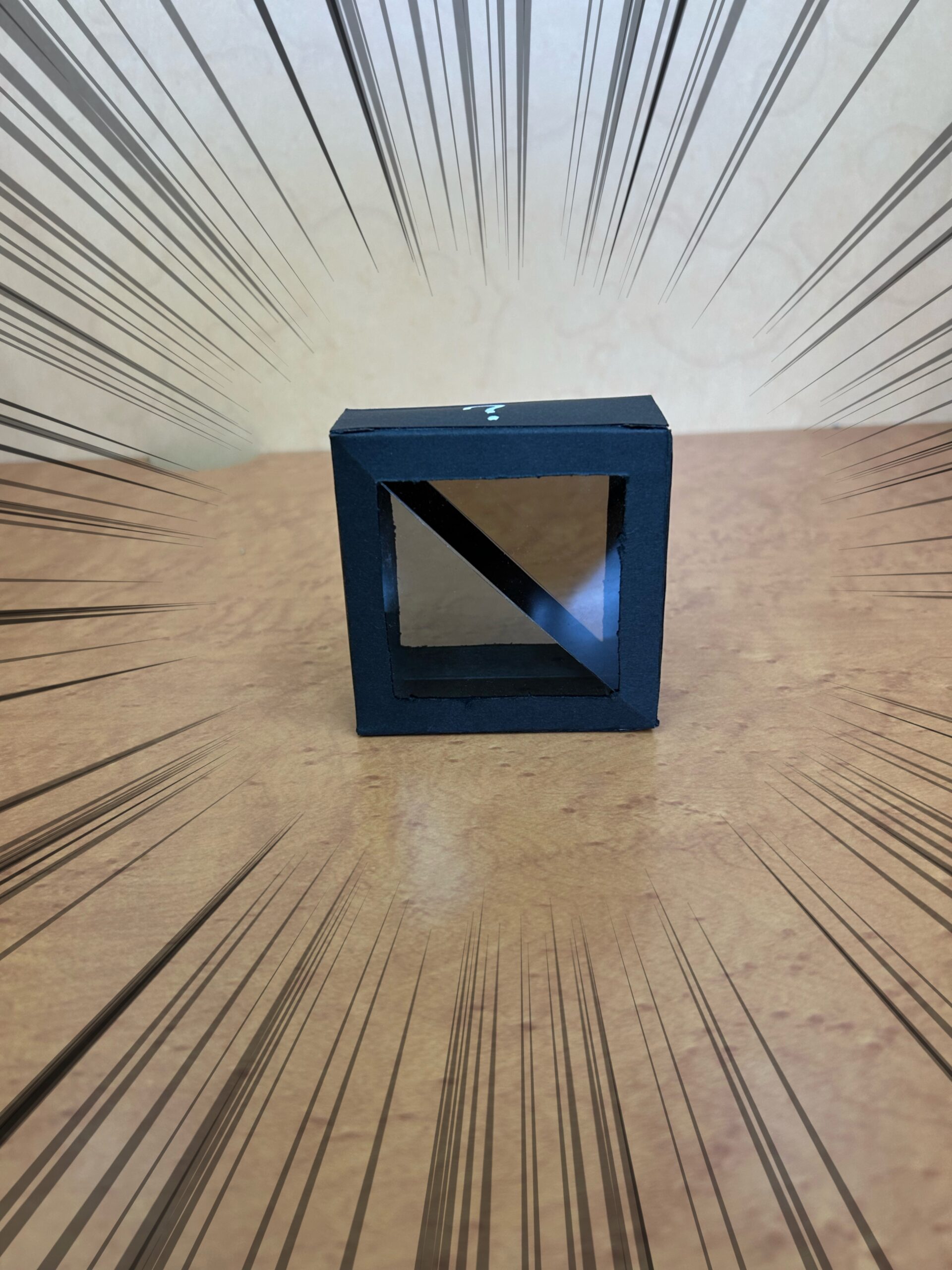

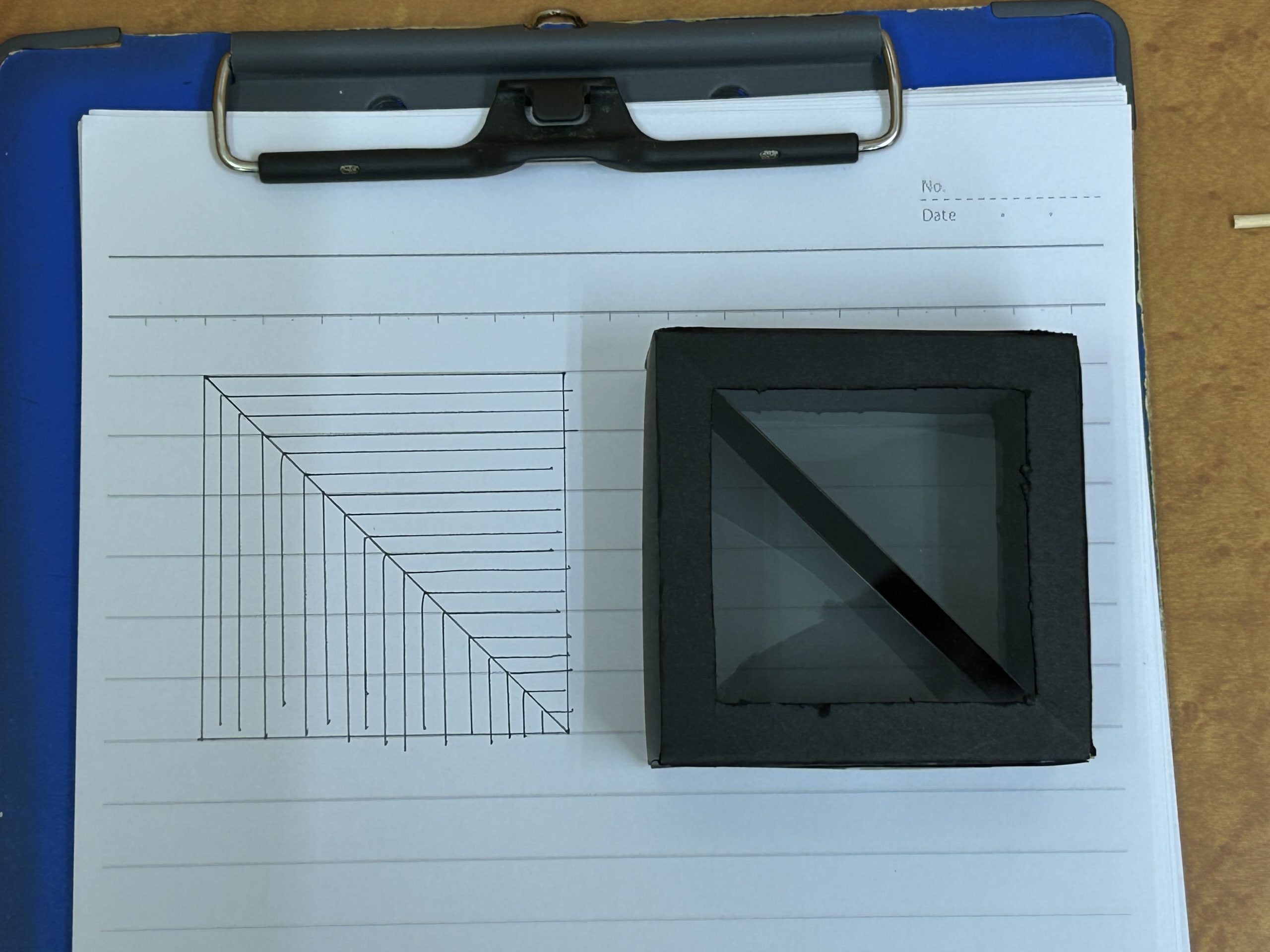

では、ここでこのようなアイテムを作ってみました。

この真ん中に黒い板の入った手作り感満載の謎の黒い箱。この箱の横には竹串を差し込める穴が開いています。この穴に竹串を通すと……

当然このように壁を破っていきます。

そして、この竹串を引き抜くと……

なんと、壁の穴は消えています!

さて、ではどうしてこのようなマジックが出来るのか?

この箱を分解してみます。

実は壁なんてありません!

代わりに窓の部分に斜め向きの偏光板が張り付けられています。勘の良い方はもうお気づきかと思いますが、実はこの偏光板は縦線と横線が向かい合わせになるように張り付けられています。

その結果、壁があるように見えるというからくりがあるのです。

この偏光板の実験は地域の科学博物館や大学の理系研究室の夏休み実験室におけるにおける実験ショーとしては定番のネタとなっています。今回、この実験を予選ネタとして参戦です。とはいえ、実験ショーとして『手品』を見せるためには、タネを見透かされないための立ち振る舞い・観客を巻き込む手法・そして時間的制約のある中で簡潔に解説をまとめる話術と、練習すべき点はたくさんあります。さて、このネタで津村は授業大会を勝ち抜くことは出来たのか?

続きは次回!

★HPブログ

https://kobetsu.links-edu.jp/blog/

★Instagram

https://www.instagram.com/linksgroup_edu/

★Facebook

https://ja-jp.facebook.com/linksgroup.edu/

★立誠学院グループHP

https://www.rissei-gakuin.com/

☆Google口コミもよろしくお願いします!☆

https://g.page/r/CW8_BX1ruLiKEB0/review