こんにちは!京都府城陽市にあります、リンクス個別指導城陽校の栗本です。

2学期中間テスト・第2回定期テストが終わり、3連休はのんびり過ごすことができたでしょうか。

本日以降、徐々にテストが返却されるころですね。

さて、テストが返却されたら、まずやるべきことは「間違えた理由の選定」です。

①まったくわからなくて答えられなかった問題

②何となくわかった気がしたけど合っていなかった問題

③いつもはできたはずなので、間違えてしまった問題

おそらく、間違えた問題は大きく分けるとこの3つに分かれます。

そして、上の3つの中で一番意識するべき問題は、絶対に③です。

できたはずの問題を間違えた理由は、「時間がなかった」「見直しができなかった」「計算ミスをした」などいくつかあると思いますが、まとめると「自分がどこで点数を取るべきなのか」を意識するだけで変わるということです。

そしてどこで点数を取るべきなのかを意識する方法は、目標点数の設定で変わります。

例えば、「80点を越えたい」と思っていれば、難しい文章題は解かなくてもいいかもしれません。そのような問題を考える時間をわかった問題の見直しに費やせば自分の間違いに気づけたかもしれません。

これが、目標の点数が定まっていないと、「全部解かなきゃ」となってしまい、時間がないという形に陥りがちです。

ですので、テストが返ってきて、「なんで間違えたのだろう?」と考えながら、次にやるべきことは「次は●●点を越えよう!」と決めることです。

リンクス個別指導城陽校では、テストが返却されたら、一番にこれをします!

生徒の皆様それぞれに悔しい想いを持っているときに、頑張って理由を考え、次の目標を決め、すぐに走り出す!

このような環境で、一緒に頑張ってみませんか?!

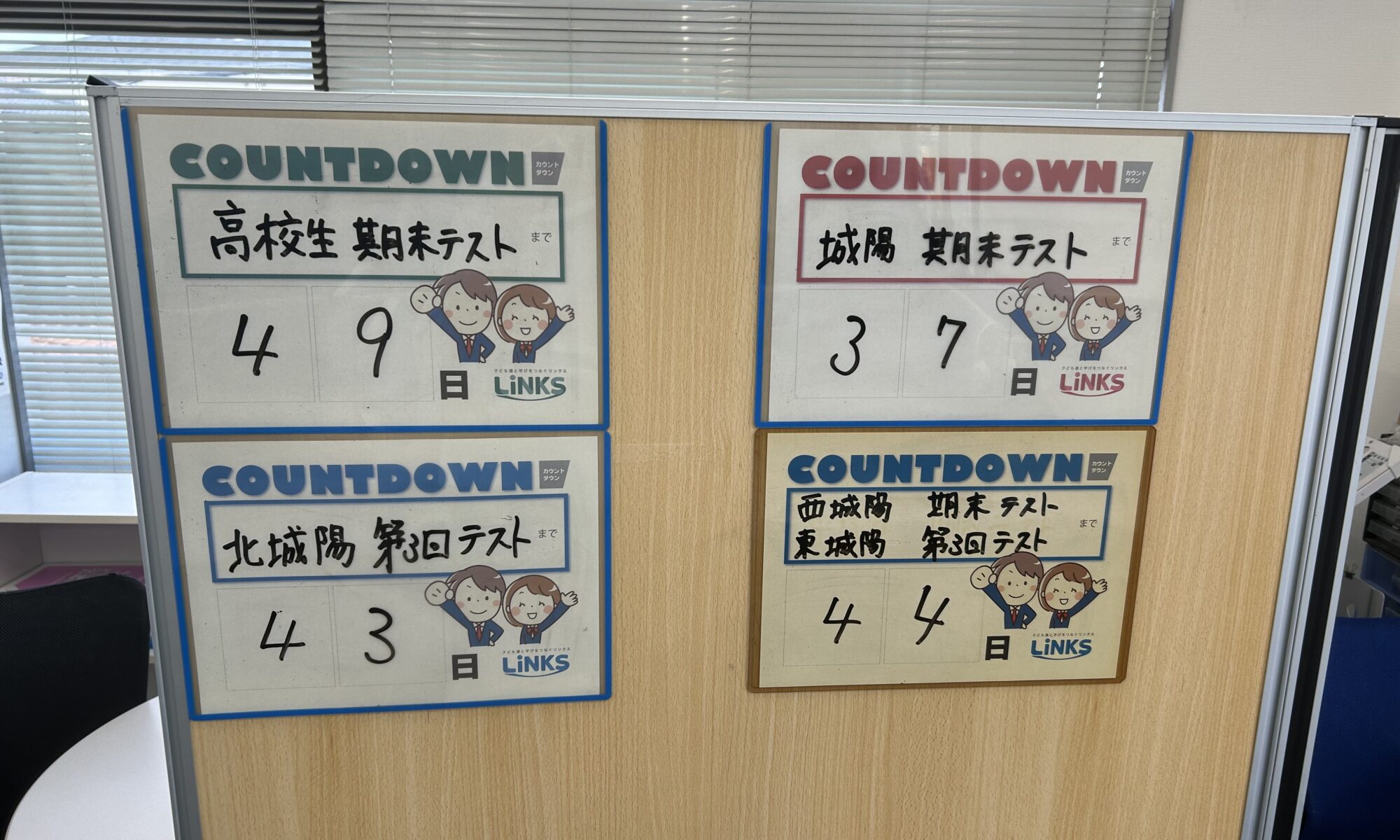

(10月13日段階での、次の定期テストまでの日数です!)

気になった方は、下のボタンをクリックしてみてください!!

お問い合わせはこちら

★HPブログ

https://kobetsu.links-edu.jp/blog/

★Instagram

https://www.instagram.com/linksgroup_edu/

★Facebook

https://ja-jp.facebook.com/linksgroup.edu/

★立誠学院グループHP

https://www.rissei-gakuin.com/

☆Google口コミもよろしくお願いします!☆

https://g.page/r/CYYeK5mD6bzrEBM/review

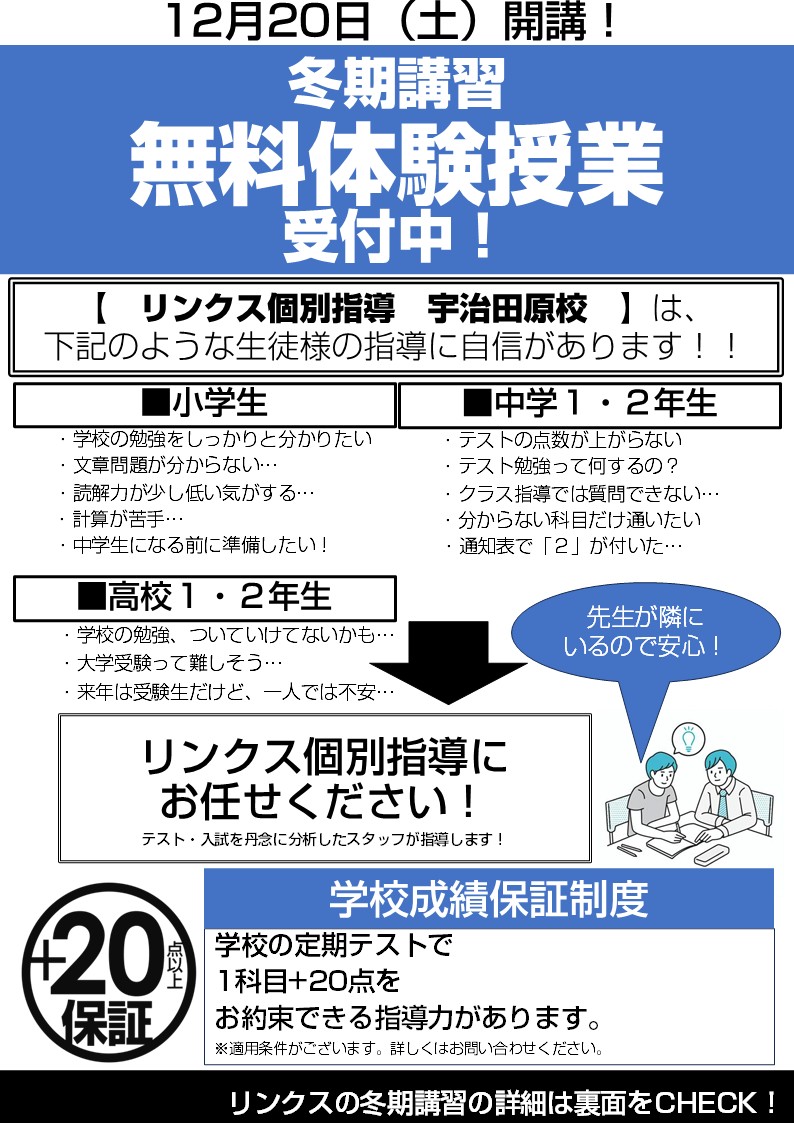

宇治田原 2学期期末_page-0001-1240x1200.jpg)

宇治田原 2学期期末_page-0001-212x300.jpg)

宇治田原 2学期期末_page-0002-212x300.jpg)

9月スタートPDF_page-0001-1125x1200.jpg)

9月スタートPDF_page-0001.jpg)

9月スタートPDF_page-0002.jpg)