リンクス個別指導を含む立誠学院グループ12教室は、8/23(土)・24(日)に大谷高校の教室をお借りしての集中講座を行いました。

2日間の様子と受講後の子供たちのコメントを掲載いたします。

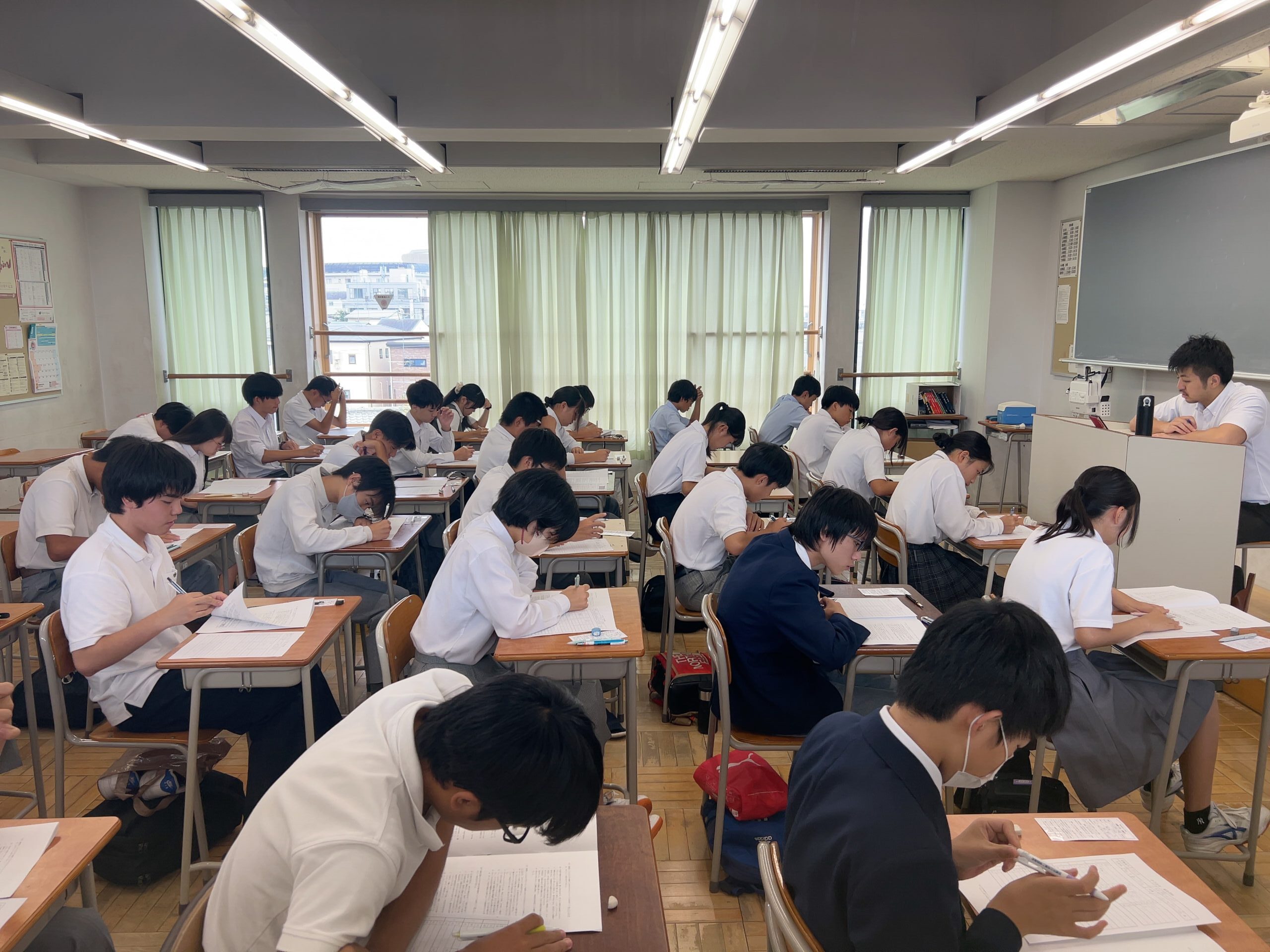

1日目の様子

1日目は立誠学院グループ最強の講師陣による特別授業です。今までにない緊張感での集中講義。自然と身が入ります。

吉川先生による英語(上位クラス)の授業。他には社会科の授業も担当しました。

矢部先生の授業。文系・理系の両教科を教え込みます。

栗本玲叔先生による英語(最上位クラス)の授業。とてもレベルの高い授業が進みます。

古賀先生による理科の授業の様子。古賀先生は今年の授業大会で優勝した若手実力派!

佐々木先生の国語。普段は触れることのできない古文の読解についての授業はアンケートでも大人気!

山田塾長による数学の授業。入試必出の規則性に関わる授業で上位クラスの生徒たちも聞き入ります。

2日目の様子

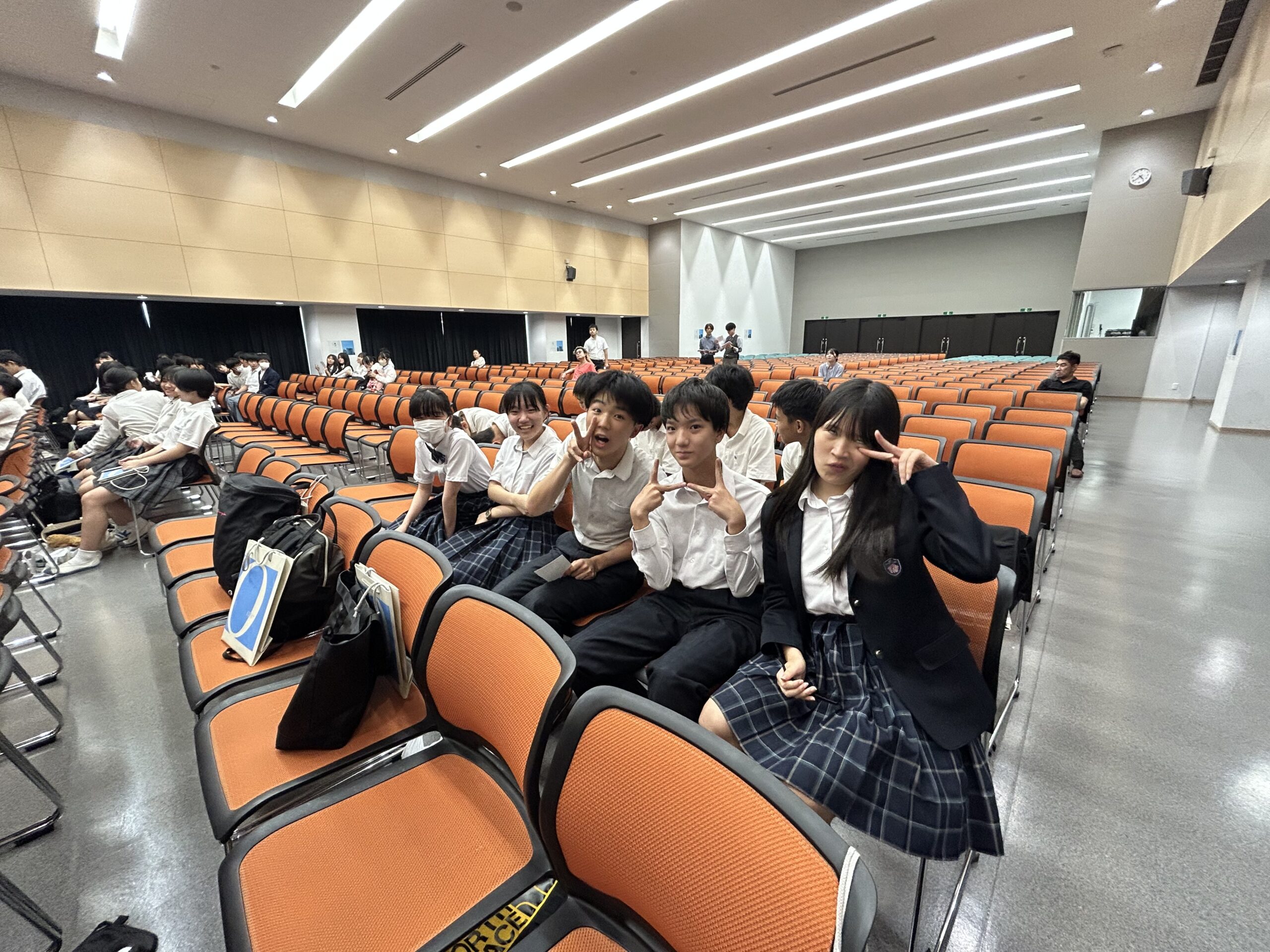

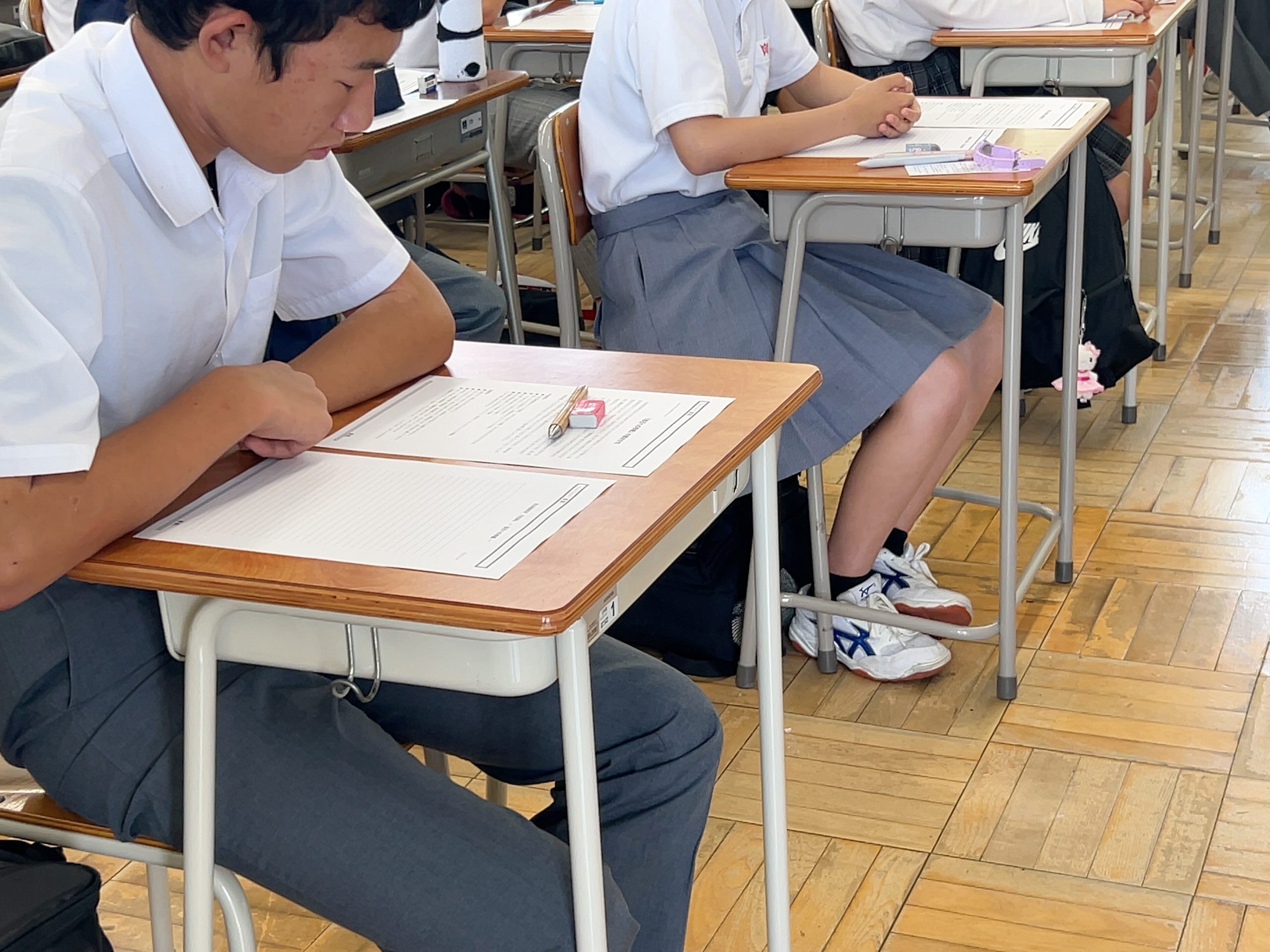

2日目は模擬入試!実際に受験票を発行し、合格発表まで行います。

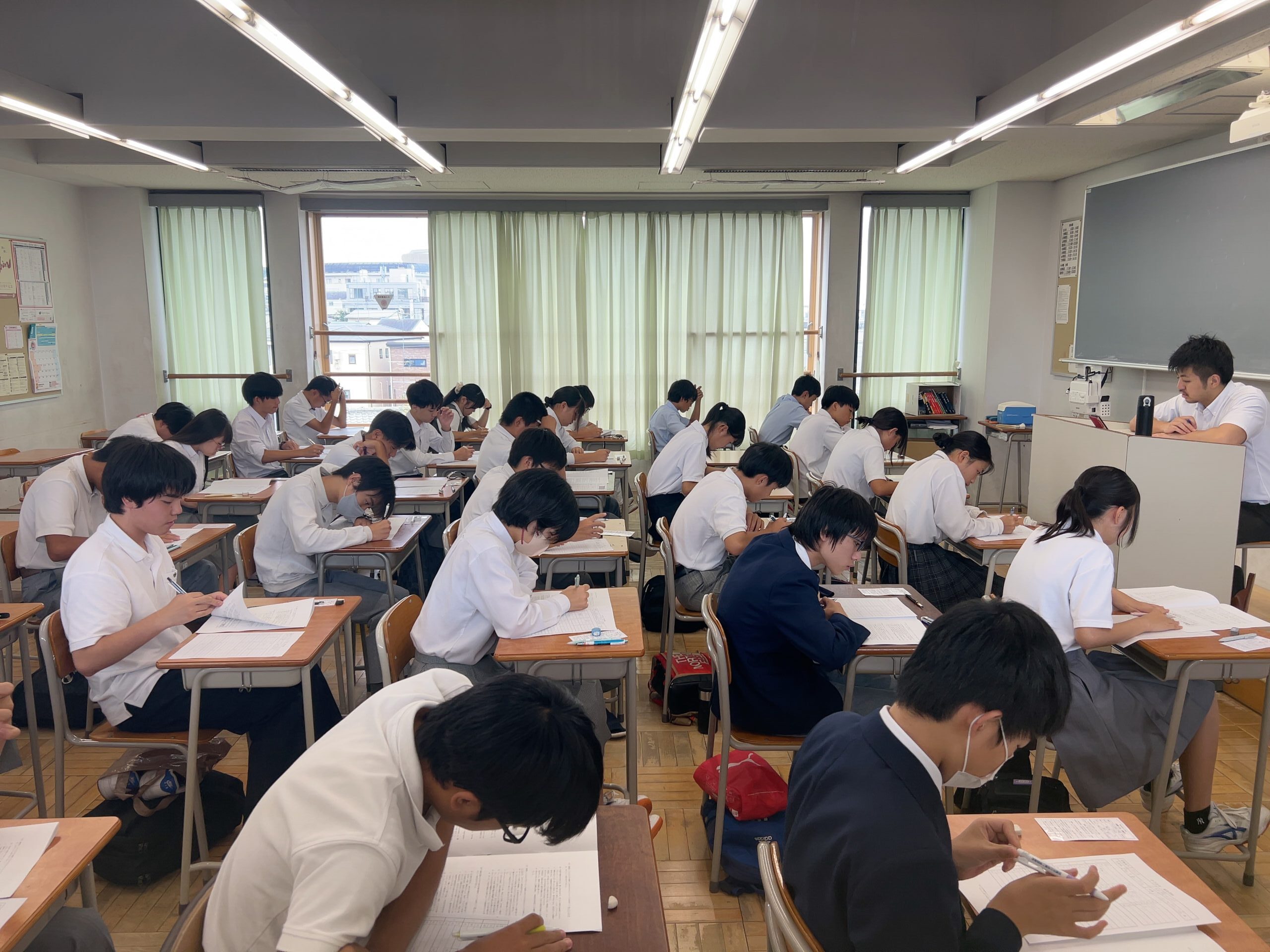

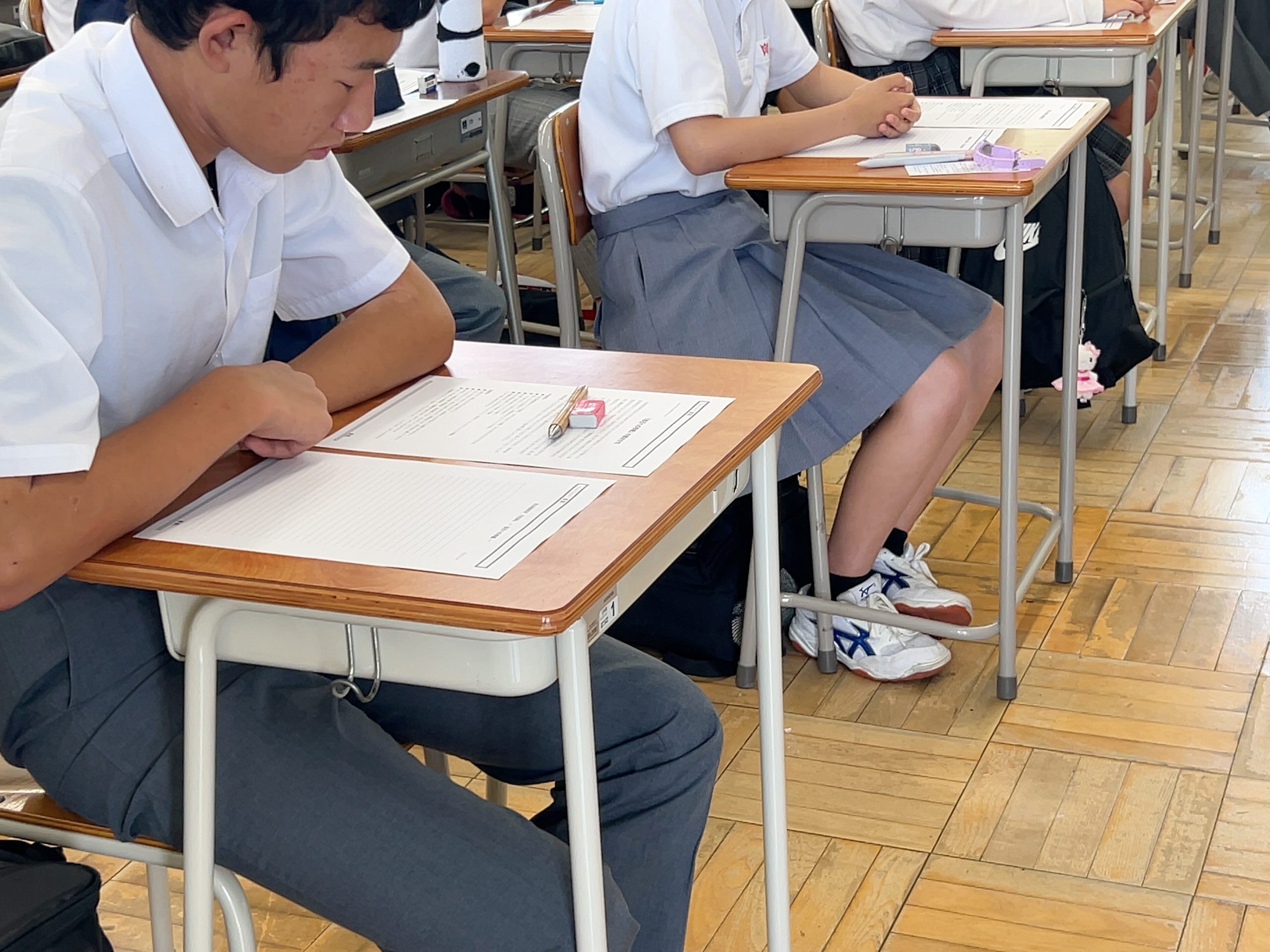

入試本番さながらの緊張感で実施。この日は参加者全員制服を着用しています。

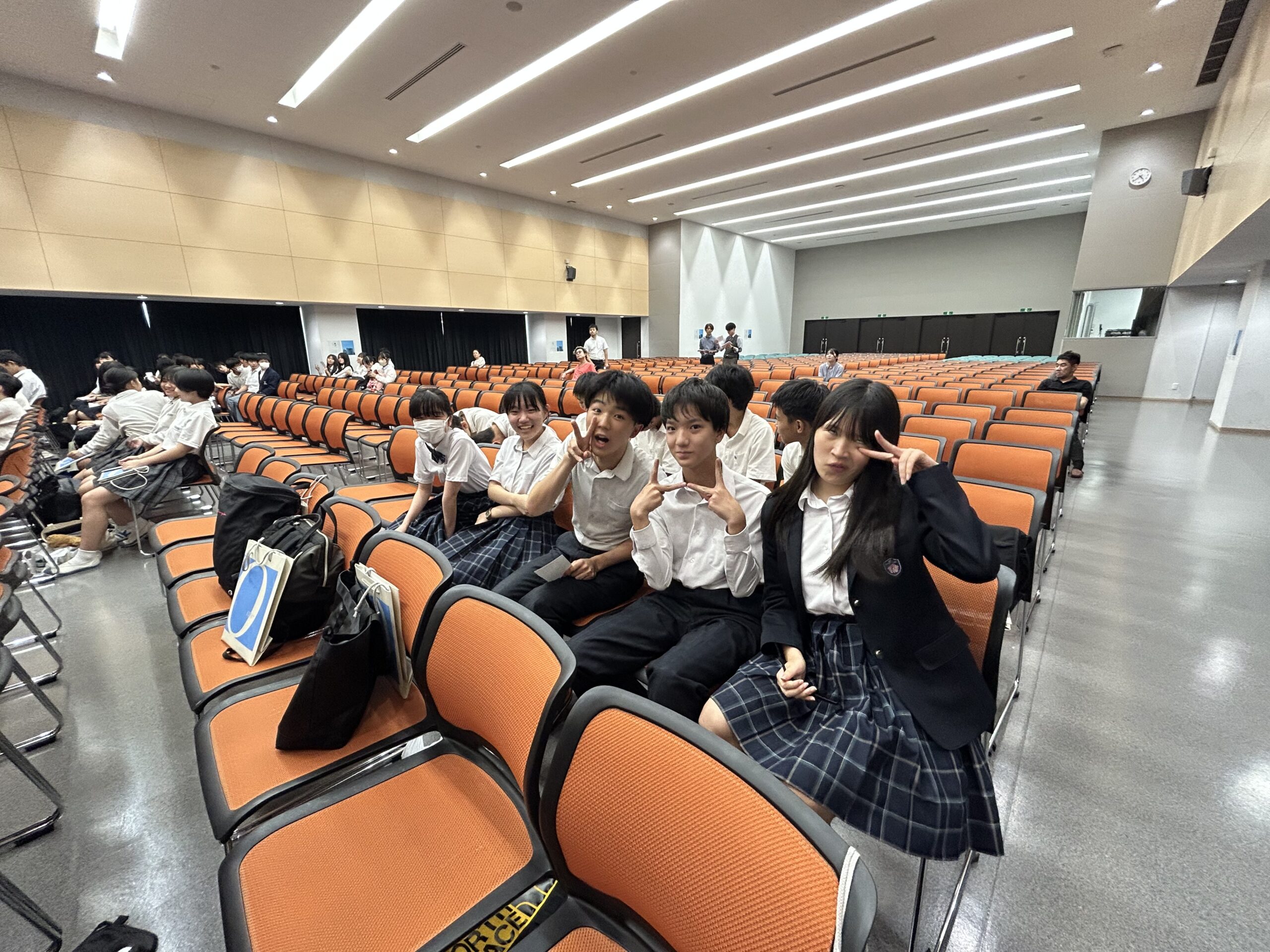

休憩時間はこの通りのリラックス状態。カメラに向かって。はい、ピース!

テストの裏での採点作業で先生方も大忙し! 日曜日なのにご苦労様です(笑)

お昼ごはんは癒しのひととき。午後からの試験に備えてエネルギーをチャージだ!

午後も試験は続きます。あと一息!頑張れー!

受験終了!お疲れ様でした。

終了後に記入するのは『自己への手紙』です。これから半年間、入試へと向けて様々な苦難が訪れる事でしょう。そんな未来の自分に向けてのエールを贈る手紙をつづります。

その後は、施設をお貸しいただいた大谷高校の大講堂で立誠学院向けの説明会です。本当に何から何までお世話になりました。

合格発表待機中に記念撮影。結果はどうであれ、本当によく頑張りました。

そして、合格発表。大講堂に緊張が走ります。

発表はスクリーンに番号を表示する形で発表。果たして自分の番号はあったでしょうか?

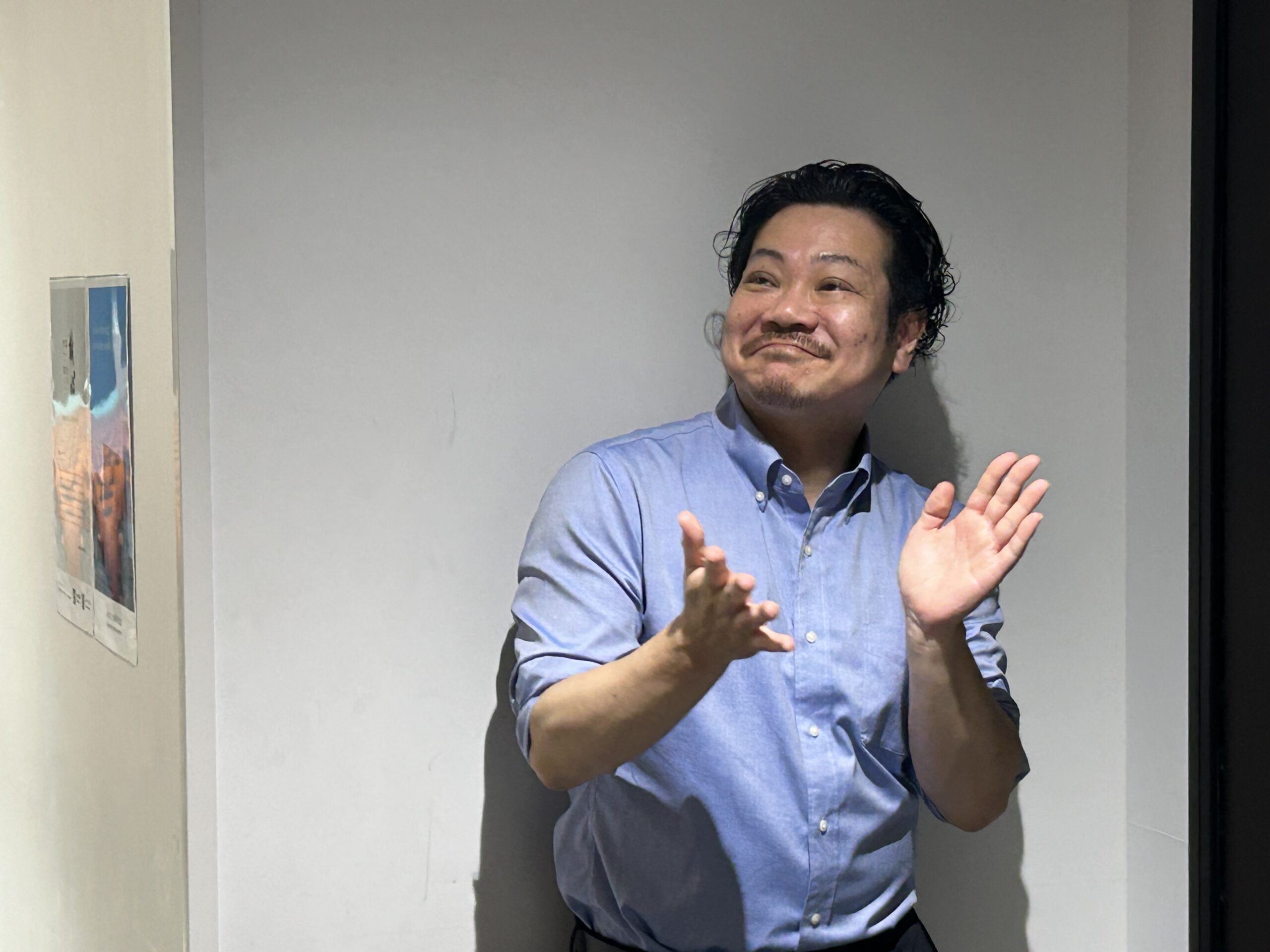

ハイレベルな学校でも合格は出ていました。これには吉川先生も大喜び!

そして何よりも合格者はそれぞれの積で喜びを爆発させていました!

来年の春にはこの喜びをみんなで味わいましょう!

参加者の感想

・とてもためになる授業でした。ありがとうございました(個別城陽校 Tさん)

・学校の授業よりもわかりやすかったです(宇治田原校 N君)

・授業わかりやすかったです(宇治田原校 T君)

・勉強する良い機会になったのでよかったです(加茂駅前校 K君)

・受験の時に問題をどう解いたらいいのかも分かり、しんどかったけど楽しかったです(加茂駅前校 Hさん)

・受験の重みが分かりました。がんばります。(加茂駅前校 K君)

・吉川先生の授業の進みがすごく早くて焦ったけど、とても分かりやすくて大事なことをしっかりと理解できました。(久我の杜校 Yさん)

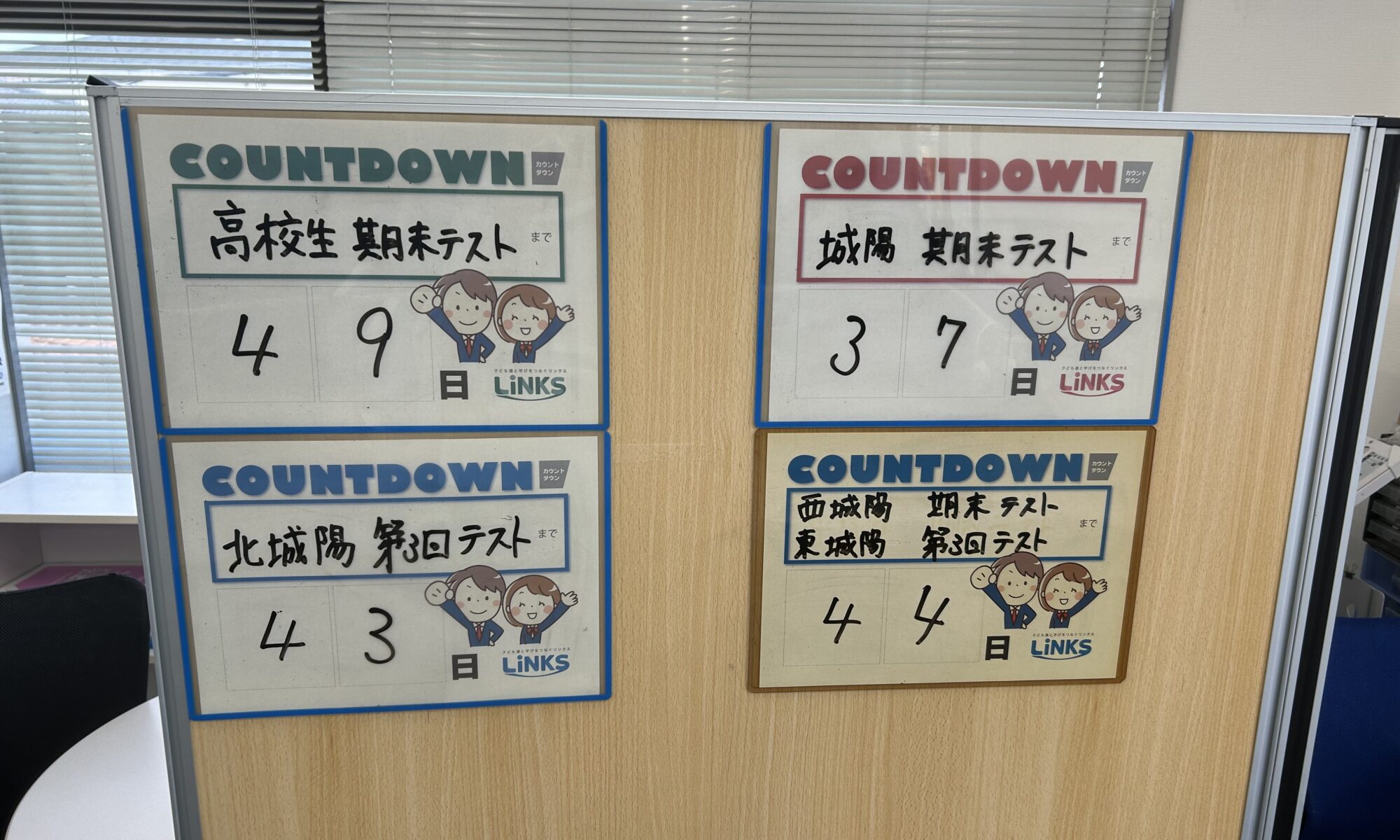

立誠学院グループではこれから入試にかけて様々な中3向け入試講座を行います。ご興味のあるかたは是非お近くの教室までお越しください。

★HPブログ

https://kobetsu.links-edu.jp/blog/

★Instagram

https://www.instagram.com/linksgroup_edu/

★立誠学院グループHP

https://www.rissei-gakuin.com/

☆Google口コミもよろしくお願いします!☆

https://g.page/r/CW8_BX1ruLiKEB0/review

宇治田原 2学期期末_page-0001-1240x1200.jpg)

宇治田原 2学期期末_page-0001-212x300.jpg)

宇治田原 2学期期末_page-0002-212x300.jpg)

9月スタートPDF_page-0001-1125x1200.jpg)

9月スタートPDF_page-0001.jpg)

9月スタートPDF_page-0002.jpg)