こんにちは、加茂駅前校の津村です。

さて、いよいよ今週は奈良県の入試となり、これから高校入試の入試シーズンとなりました!

加茂駅前校では1月いっぱいを冬期講習として使い切る形で中3各自が入試に向けて頑張り抜いていました。

さて、そんな中で今年の加茂駅前校では、京都府公立最難関である京都御三家の一角の西京高校への志望者が2名おり、津村の入試指導に対する気合いも過去類を見ないほどに上がっています。

しかし、西京高校の試験において、塾であっても非常に対策がしづらいものが

検査6のコミュニケーション力検査

です。

西京高校のコミュニケーション力検査は、一般的な国語の文章題を朗読で放送し、その内容の要約と意見文を40分の試験時間中に記載するというものです。

「国語のリスニング」と聞けば簡単そうに見えますが、要約文は200字・意見文は300字程度の完全記述式であり、かつ、内容の流れなど基本的に形式をとらえていないと、まともに得点を付けてもらえません。その結果、無対策で試験に挑み、本番で0点となる事もよくある話です。

したがって、年明けからはこの検査6の対策授業は必須となるわけですが、そこで問題となるのが、

本番に近い環境での音源がない!

という事です。

なんと、赤本には朗読された文章が書面でこそ乗っているものの、音読の音源は入っていないため、そのままでは対策を行うのが非常に難しくなります。

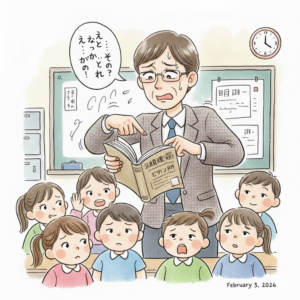

そして、本来であれば、先生が朗読して読み上げるというのが最もスタンダードな方法ではありますが、肝心の僕はというと、朗読を聞いていた中1の生徒たちから、

『はい、嚙んだーwww』

『けっこうカミカミじゃない?』

と散々に言われまくりで、年明け前から自信喪失・意気消沈していました。改めて、アナウンサーや声優の凄さを感じます……

そこで、僕は思い切った行動に出ることになります。

そう、音源ガチ作成です!

幸いにして、クリスマス前に骨折(⁉)したこともあり、お正月の三が日は初詣などの予定もなく、作業を行う時間的余裕はたくさんありました。

箱根駅伝をBGMとしながら、赤本に掲載されていた令和3年~7年の音源を作成します。

誰でもカンタン(?) 放送音源のつくり方

めっちゃAIを駆使して作りこみました。

①赤本の放送音源を画像取り込み

データとして認識させられる形に変更します。

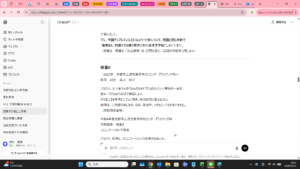

②ChatGPTに文字起こしを依頼

手で打ち込むのはしんどいですし、ミスの可能性が減りますから(笑)

うっかりさんには良い時代になりました。

③音声読み上げソフト『VOICEVOX』にて読み上げ文章を流し込む

読み上げキャラクターは、朗読の明瞭さと声の落ち着き度合いを両立した『東北イタコ』を選択しました。

ゲーム実況などでたまに聞かれる声です。

彼女の妹ポジションである『東北ずん子』や『東北きりたん』の方がメジャーな気もしますが……

④アクセント・発音を微調整

そのままでは、違和感のあるイントネーションを調整。

さっきからやってる事が完全に動画投稿者です。

⑤Canvaに音声データを流し込み動画化

問題を読むまでに1分間のインターバルが合ったりと、そういった点も考慮しながら読み上げのスタートポイントを調整します。 動きのない動画で助かった!

⑥完成

実際に作ってみましたが、1つの音源って10分程度になるんですが、慣れてしまえば作業自体は2時間程度で1本完成します。

こうして、津村の正月休みは教材作成(実質趣味)に溶けていきました(笑)

作成したものを立誠学院グループの国語科に提出したところ、主任から

『またマニアックなものを……』と、好評のコメント(?)をいただきました。

今思えば若干引いてた?

これだけ力を入れて準備をしたのです。

全員、合格を勝ち得ることを切に願っています。

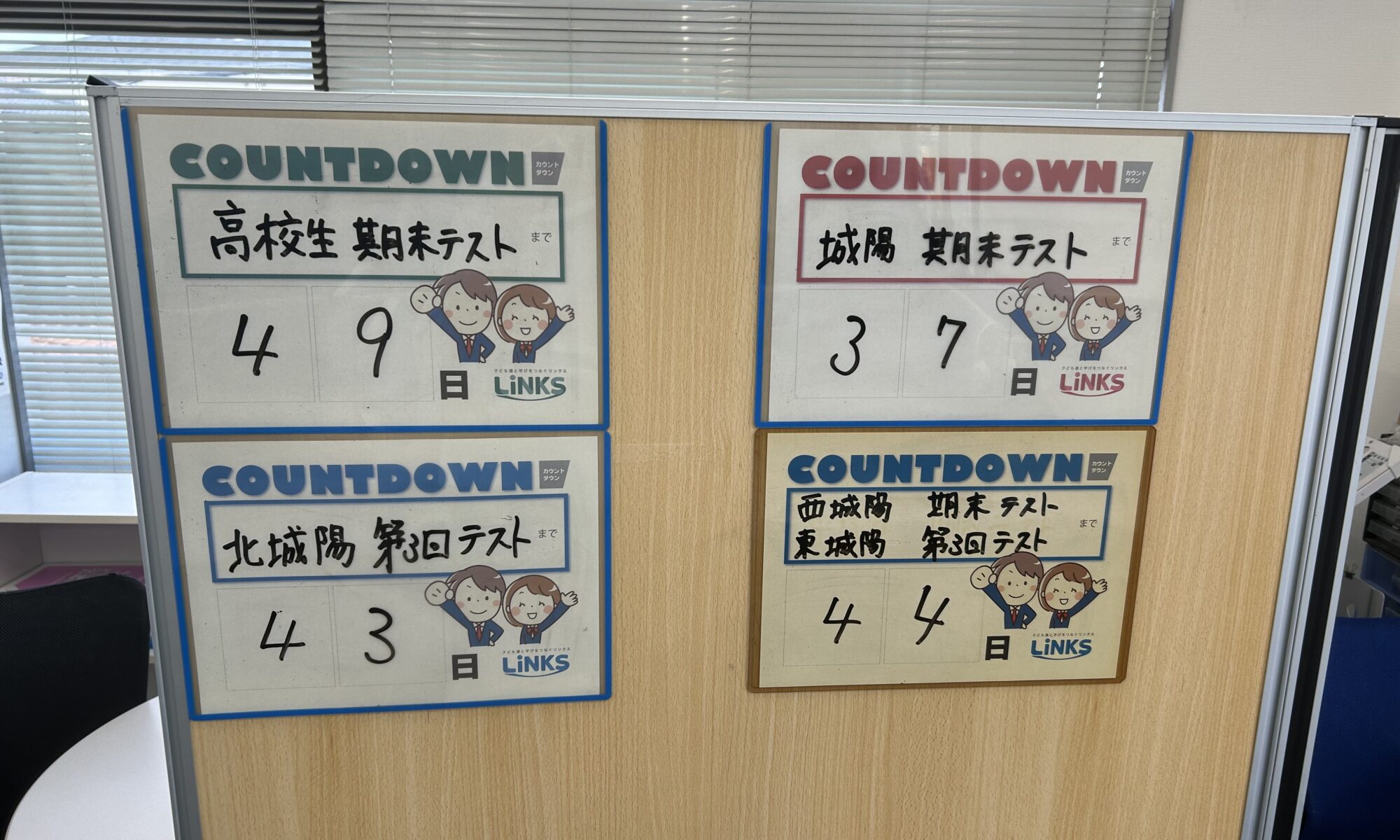

【CM】

新年度キャンペーン実施中!

定期テスト攻略講座のお申し込みはお早めに!

★HPブログ

https://kobetsu.links-edu.jp/blog/

★Instagram

https://www.instagram.com/linksgroup_edu/

★立誠学院グループHP

https://www.rissei-gakuin.com/

☆Google口コミもよろしくお願いします!☆

https://g.page/r/CW8_BX1ruLiKEB0/review

宇治田原 2学期期末_page-0001-1240x1200.jpg)

宇治田原 2学期期末_page-0001-212x300.jpg)

宇治田原 2学期期末_page-0002-212x300.jpg)